Reduci da decenni di confusa esterofilia, gli architetti italiani, soprattutto quelli delle ultime generazioni, stanno da tempo definendo un quadro di esperienze e di problematiche di notevole interesse, anche per la loro critica autonomia.

Nonostante la serie nota e numerosa delle «difficoltà» che si frappongono, oggi forse più di ieri, ad un rapporto quotidiano e fecondo tra i momenti del progetto e le fasi della produzione materiale dei manufatti edilizi, non v’è comunque chi non veda quanto e come, con una distribuzione regionale ormai diffusa e sempre meno polarizzata dalle tradizionali aree forti del mercato, le nuove architetture italiane vadano affermando con sempre maggiore chiarezza e decisione un loro ruolo all’interno del dibattito e delle cultura non solo europei,

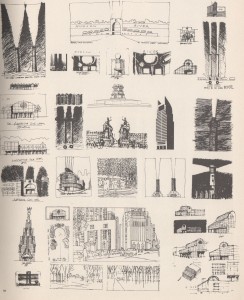

Si tratta di esperienze frammentate e diffuse, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto alla Sardegna, dalle zone omologate e deprimenti degli hinterland metropolitani padani alle dimensioni disperanti e altrimenti depresse delle mega-conurbazioni meridionali, fino alla patologia storica e ricorrente dei «mali» della «città capitale».

All’interno di tale quadro di riferimento è poi interessante notare il ruolo delle istituzioni, delle università, delle strutture professionali, degli enti pubblici e delle grandi concentrazioni private che singolarmente o variamente aggregati, tutti concorrono alla dinamica del mercato edilizio, alla gestione delle grandi come delle piccole occasioni professionali, alla definizione, nel bene e nel male, dei diversi livelli di gestione, cioè, anche e soprattutto, di progettazione del patrimonio edilizio, al suo arricchimento, alle diverse forme di salvaguardia o di recupero dell’esistente.

Tutte spinte, queste, spesso divaricate, se non talvolta addirittura contrapposte e che, in più di un caso, si annullano reciprocamente dando luogo ad inerzie assurde come ad azzeramenti incongrui.

Di tutto ciò dovrebbe rendere conto la fin troppo diffusa pubblicistica che si occupa dei problemi connessi alla città e alla sua architettura, ma che francamente, e specialmente in questi ultimi anni ci pare diffusamente soffrire di una troppo riduttiva forma di obbedienza alle mode, alle maniere, alle convenienze di piccoli gruppi, alle connivenze meno eleganti, siano esse di ordine puramente culturale, economico, politico, accademico o semplicemente editoriale.

D’altro canto, non si assiste con facilità a momenti di autentico «dibattito», ché anzi, il termine stesso sembra relegato ormai nel polveroso e obsoleto armamentario dei fin troppo «dialettici» anni Sessanta.

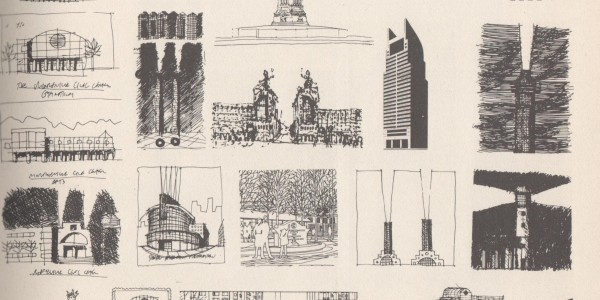

Così il panorama che anche questo anno abbiamo raccolto, inteso a documentare nella maniera più piana la consistenza reale dell’architettura italiana di oggi, ci pare rappresentare in maniera piuttosto esemplare una situazione di notevole impegno che vede in più di un caso affacciarsi sulla scena professionale gruppi di giovani architetti attenti ad una dimensione della prassi sempre qualificata e, d’altro canto, via via più distante dagli astratti massimalismi dei loro coetanei di qualche anno addietro.

L’arroganza e l’approssimazione di una pratica professionale tautologica ed inerte affermatasi attraverso decenni di funzionale e succube organicità alle regole ed alle dimensioni acritiche del mercato, sembra progressivamente temperarsi alla luce di una presa di coscienza dei temi dell’architettura da parte di una nuova generazione di architetti e di progettisti cui non sono estranee le dimensioni della sperimentazione, della ricerca della critica e, soprattutto, dell’ironia.

Non sono soltanto gli echi sciocchi di esauste tentazioni post-moderne a caratterizzare anche figurativamente l’immagine dell’architettura più recente e allo stesso tempo più matura e problematica.

Di quegli echi e di quelle tanto spesso banali manifestazioni di ottusa aderenza ai canoni facili di una «moda» consumatasi prima ancora di diventare «stile» restano qua e là tracce confuse che testimoniano la prossimità di una battaglia cruenta e sacrosanta contro l’altrettanto riduttiva ed insensata aderenza ai canoni di un internazionalismo svuotato, ormai da decenni, dei suoi elementi di progressività e di sperimentalismo anche linguistico, ma testimoniano anche del fatto che la polemica non ha saputo progredire oltre i limiti di una querelle stagionale.

Da queste macerie e dalle ceneri ancora incombuste di un dibattito che di recente non si è quasi mai sollevato dai fanghi della faida giornalistica tra personaggi «eccellenti» della cultura nostrana (vedi il caso delle vacue e astiose, roboanti o sotterranee polemiche tra Bruno Zevi ed Aldo Rossi, tra Paolo Portoghesi e Manfredo Tafuri, tra Giancarlo de Carlo e Carlo Aymonino, tra Vittorio Gregotti e Franco Purini,solo per citare alcuni emblematici «campioni» di un establishement culturale tanto consolidato, quanto mummificato nei suoi ruoli e nelle sue «parti»), sembra faticosamente rinascere una nuova generazione di architetti il cui profilo, giorno per giorno, e non senza difficoltà si va stagliando sul panorama della produzione nazionale.

Si tratta, per lo più di «giovani» (talvolta però, poco meno che cinquantenni) che, insofferenti di un costume ormai viziato dai mali endemici del mercato e dell’accademia vanno organizzando la propria esperienza professionale, le proprie scelte culturali, la propria attività didattica, al di fuori degli angusti schemi cui li hanno fin qui abituati le rissose e spesso patetiche degenerazioni dei loro colleghi più anziani. Insofferenza e rifiuto per i meccanismi di una prassi e di una consuetudine con il potere che ormai non fa più distinzione, vuoi nel mercato professionale vuoi in quello culturale, vuoi nell’accaparramento di un incarico pubblico, vuoi nell’occupazione abusiva di spazi universitari, tra competenza e opportunismo, tra capacità tecnica ed imbecillità manierista, tra consistenza e trasparenza culturale, tra moralità scientifica e brigantaggio istituzionale.

Non è, come ognuno ben sa, una situazione facile, né di chiara definizione quella che vede con sempre maggiore frequenza, anzi con ricorrente sistematicità il destino di un concorso, sia esso destinato alla realizzazione di un edificio pubblico, sia esso destinato alla selezione per una cattedra universitaria, rispondere ai medesimi meccanismi della lottizzazione partitica e dell’appartenenza tipicamente mafiosa ad una «cosca» anziché ad un’altra, senza il minimo rispetto delle regole del gioco, senza nessuna attenzione per la qualità di un progetto come di un curriculum, nella più disinvolta ed arrogante esibizione di un potere capace solo di riprodursi in forme purulente e degenerative: basterebbe leggere le «cronache» di questi anni e di questi mesi per rendersene conto con abbondanza di esempi, di nomi e di poco edificanti particolari.

Se l’architettura di oggi, quale fenomeno vitale della società contemporanea, non può evidentemente sottrarsi al clima generale nel quale ciascuno di noi vive e lavora è, d’altro canto, evidente che quanti abbiano a cuore il futuro della disciplina non possano sottrarsi al difficile quotidiano confronto con i contenuti specifici di un «mestiere» il quale sta progressivamente mutando le proprie tradizionali caratteristiche, pur affondando radici e riferimenti nella storia di un passato non solo recente.

E così, anche solo sfogliando le pagine che seguono, ciascuno potrà leggere, talvolta esibita, talvolta in sottotono, ma pur sempre evidente, la volontà dei diversi progettisti di trovare un dialogo con la tradizione della vicenda edilizia del passato.

Diverse saranno le scelte stilistiche, diversi gli strumenti sintattici e figurativi, ma le ragioni di fondo di un rapporto perseguito con costanza restano e trovano modo di arricchirsi, giorno per giorno, di esempi e di formule.

Passati gli anni delle certezze e degli schieramenti troppo schematici, assistiamo al proliferare, in modi variegati e difformi, di una cultura della tolleranza che non significa disimpegno qualunquista dalle ragioni, anche morali, di un mestiere sempre difficile e via via più approssimativo nelle sue manifestazioni più scadenti, ma che altrimenti spinge un numero sempre più alto di architetti a fare i conti con la storia e con la tradizione in forme critiche e coscienti.

Non è infatti importante ridurre oggi l’arco delle possibili scelte a questo o a quel momento della storia dell’architettura del passato.

Si possono prendere a pretesto in modo del tutto indifferente gli anni del Novecento o del Barocco, delle Avanguardie storiche, di questo o di quel «Regime», oppure gli esempi tratti dal linguaggio di questo o quel «Maestro» senza scandalizzare nessuno; siamo ormai abbastanza maturi per non irrigidirci di fronte ad una scelta, magari non immediatamente condivisa, ma operata con coerenza e senza arbitrio.

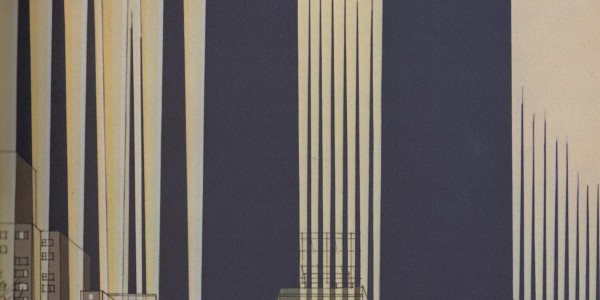

Saremo, comunque, sempre di fronte ad una serie di architetture «contemporanee» che attingono in forme diverse ai modi della loro «modernità», che hanno scelto la strada di una comunicazione simbolica delle loro intenzionalità espressive attraverso il ventaglio aperto degli infiniti «modi» possibili senza nascondersi dietro le false certezze di uno stile univoco e gratificante.

Questo «nuovo eclettismo» al fondo ci piace, ci interessa, ci affascina addirittura con i suoi dubbi, le sue incertezze, le sue domande, nel talvolta labirintico e paradossale percorso dei suoi «significati», mai immediati, mai ridotti allo scheletro di una vuota ideologia o di un gesto gratuito.

Che l’architettura italiana abbia finalmente smesso i panni ed i comportamenti infantili e petulanti delle attardate «avanguardie» e delle tautologiche «tendenze»?

Se così fosse realmente, non resta che rallegrarcene.