La formazione della nuova architettura negli Stati Uniti

L’architettura da sempre è stata qualcosa di molto vicino al sapiente gioco lecorbusieriano dei volumi sotto il sole. Gioco di colori, di rilievi e di trasparenze, attraverso i quali, architetti e costruttori in ogni tempo hanno affidato alla luce del sole l’intelligenza e la magia del proprio universo formale.

Della città antica, quella che abbiamo ereditato come città di pietra e che si è formata in tempi più o meno remoti, antecedenti alla nostra era industriale, noi conosciamo praticamente nella forma originaria, quasi esclusivamente questo corpo visibile delle sue architetture, nel loro cangiare diurno al mutare delle ombre e della luce, lungo l’arco circolare del sole e attraverso l’ellittico trapassare delle stagioni. Volendo semplificare potremmo definire la città preindustriale come città fondamentalmente diurna.

Una città cioè di spazi certi, ordinata perché conoscibile e disposta secondo una rete di orientamenti e significati a condizione che il sole la rischiari. In assenza di luce questa stessa città perde i propri connotati, la sua struttura regredisce a reticolo labirintico: il buio annulla la certezza dello spazio architettonico e urbano. Questa della «certezza» dello spazio urbano della città preindustriale, salvo poi verificarne sul piano storico le varianti e le eccezioni che le singole culture possono aver attuato, è un’altra considerazione piuttosto importante ai fini del discorso che segue. Certezza dello spazio urbano, inteso come costruzione materiale e come sviluppo architettonico tridimensionale che comporta di conseguenza un’immagine stabile.

La città contemporanea, industriale e postindustriale, per le trasformazioni tecnologiche, ideologiche, economiche e sociali che tutti conosciamo ha sviluppato un’idea di spazio totalmente diversa. In questo nuovo mondo del progresso tecnico e scientifico il mito della velocità, i nuovi materiali, l’idea di trasparenza, la comunicazione pubblicitaria, ecc., trovano espressione in un nuovo universo formale molteplice ed instabile. In effetti l’utopia delle avanguardie segue le trasformazioni che la realtà subisce in seguito alle innovazioni tecniche della nuova era. Dirà Paul Scheebart: — «L’uso di piantare alberi lungo le vie e le strade finirà per scomparire. Gli alberi, infatti, non sono alti abbastanza.

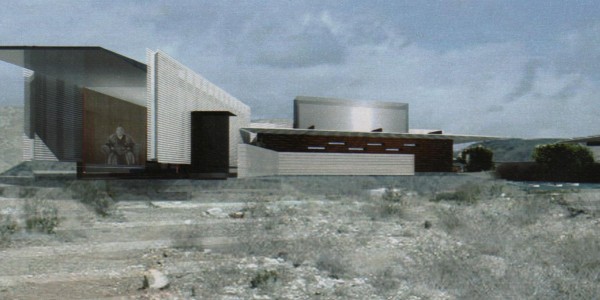

Linee orizzontali In accordo con le prospettive infinite del deserto, grandi coperture per creare zone d’ombra e refrigerio. Nel deserto del Mojave, sud-est della California, tra pochi mesi una rigorosa architettura fatta di superfici geometriche e materiali contemporanei sarà la sede di un nuovo ritiro buddista della corrente Zen.

Con bagni termali, aule per la meditazione e l’insegnamento, dormitori per circa 60 persone. Oggi sono più di 4 milioni gli americani seguaci della dottrina buddista in tutte le sue varianti, da quella tradizionale indiana a quella della pratica Zen, che mescola pensiero indiano, cinese e giapponese.

Nella cornice scabra e fascinosa del grande West, per l’esattezza nel deserto californiano del Mojave, sorgerà la prossima primavera il ritiro buddista del maestro novantaseienne Kyozan Joshu Roshi, affidato alla matita esperta dello studio Predock – Frane, già noto per aver progettato e costruito da poco un altro centro buddista nel New Mexico. “Il rituale Zen è strettamente collegato al luogo e alla natura, a visuali, venti e angolo solare”, spiega l’architetto Hadrian Predock. “Ecco perché alcune parti dell’edificio sprofondano nell’oscurità del terreno desertico, altre si elevano per approfittare al massimo del flusso dei venti e del soleggiamento”.

Ed è un chiaro rimando alla natura anche il ciclo progettato per utilizzare l’acqua termale della zona. “L’acqua a 55 gradi viene convogliata dalle viscere della montagna Little San Bernardino in una vasca sotterranea per bagni invernali e notturni.

Si riversa poi in una grande piscina al centro del complesso, poco profonda, circondata da cactus, yucche e altre piante del deserto, dove la temperatura si abbassa. Infine l’acqua torna alla natura, attraverso l’irrigazione del terreno riarso, creando un effetto-oasi”. Il ritiro dà origine dunque a un vero e proprio parco naturale, che in alcuni periodi dell’anno sarà aperto al pubblico per campeggio e picnic. Il deserto, dice Predock, ha ispirato anche la scelta dei materiali con cui è costruito il ritiro. “L’alluminio corrugato rimanda alla pelle dei cactus, l’acciaio corten (effetto ruggine) ricorda le carcasse di auto abbandonate e altri resti tipici del deserto.

Gli ambienti vogliono assomigliare all’interno di quarzo lattiginoso del geode, la pietra simbolo del deserto”. Il fresco del sottosuolo e le correnti dei venti sono sfruttati con criteri bioclimatici per ventilare le aule e i dormitori.

Volumi geometrici che sembrano fluttuare nello spazio metafisico del deserto: il ritiro buddista Zen del maestro Roshi sorgerà su progetto dello studio di architettura Predock-Frane di Santa Monica, California.

Per ripararsi dalla calura del deserto, i dormitori sono stati ricavati nel sottosuolo, e gli ambienti alla quota del deserto, con le aule per l’insegnamento e la meditazione (immagine sotto), i bagni rituali, e gli appartamenti del maestro Roshi, sfruttando i venti prevalenti secondo i criteri della bioclimatica.

Mentre le vecchie cabine telefoniche stanno scomparendo, soppiantate dai cellulari, altre cabine fanno la loro comparsa nei punti di maggior passaggio delle metropoli americane: sono le StoryBooth (la prima nell’atrio di Grand Central Station a New York ), studi di registrazione dove chiunque, guidato dalle domande di un intervistatore virtuale, può raccontare la storia della propria vita e averne copia su un cd.

L’idea è di Sound Portraits Production, una radio che produce documentari.

Sono così tanti e diversi da poter riempire di colore e profumo un immenso giardino per un anno intero. Talmente belli da creare, da soli, un’atmosfera di magia. Facili al punto da fiorire in un qualsiasi contenitore improvvisato. E regalare un angolo di gioia alla casa.

Nella foto, cresciuti in bottiglie di plastica tagliate a metà e forate, i profumati giacinti e i ciuffi verdi dei narcisi creano composizioni raffinate dall’aria casuale. La semplice cassettina da lavoro in legno è perfetta per gli attrezzi da giardiniere necessari a curare i bulbi. Quasi tutte le varietà di tulipano, oltre 5.000, possono fiorire in contenitori da tenere in casa: quelle medio-piccole sono più indicate allo scopo.

All’ultima edizione di Floriade, in Olanda, qualcuno ha messo i tulipani a testa in giù. Corolle dentro l’acqua e bulbi fuori dal vaso, da ammirare come fossero bouquet. Non ce n’era bisogno: sappiamo da tempo che i veri gioielli sono loro. I bulbi, appunto, piccoli, autonomi forzieri dall’apparenza poco invitante, ma custodi di un tesoro. Così panciuti e ricchi di riserve da fiorire anche senza terra. Nel XVII secolo, la tulipomania portò nobili e contadini a investire cifre folli nell’acquisto di un bulbo. Al punto che nel ‘700, con l’evoluzione nella giacintomania, in Olanda un solo esemplare della nuova varietà Admiral Liefken fu addirittura acquistato per l’equivalente di 10.000 euro attuali. Oggi basta molto meno per procurarsi una manciata di questi preziosi frutti della terra, ma la soddisfazione nell’accudirli e vederli crescere rimane grande. Questo è proprio il momento di godersene la fioritura, in giardino e anche in casa: tulipani, iris, giacinti, narcisi, muscari e allium più o meno profumati, incandescenti di colore o nelle delicate tinte pastello, giganti o non più alti di quattro centimetri, rustici oppure delicati. Ce ne sono per tutti i gusti, eppure sempre più spesso vince la semplicità: i più amati sono i capolini un po’ selvatici, le corolle davvero essenziali e i petali in tinta unita.

Quando i bulbi primaverili sono in fiore, è tempo di mettere a dimora le bulbose estive e autunnali. I gladioli, le crocosmie, le gloriose e gli agapanti piantati adesso fioriranno alla fine di luglio. Le begonie tuberose, le dalie e le canne da fiore sbocceranno da agosto a ottobre. Colchici, crochi d’autunno e ciclamini di bosco schiuderanno le corolle ai primi freddi. Salvo poche eccezioni, è buona regola interrare i bulbi a una profondità pari a tre volte il loro diametro.

Un esercizio rilassante anche se il tempo è sempre poco: basta un metro quadro dello spazio domestico allestito con aiuole immaginarie disegnate da vecchi mattoni. Qui fioriranno i bulbi messi a dimora in autunno in bottiglie di plastica e vaschette per ortaggi riciclate, abbandonati in balcone al freddo fino a primavera e portati in casa solo quando saranno in boccio. Al caldo, dopo pochi giorni si schiuderanno.

Le bulbose primaverili devono buona parte della loro popolarità alla facilità di coltivazione. Solo due cose devono venir loro garantite: il freddo e una “vecchiaia” tranquilla. Senza l’inverno i bulbi non fioriscono: lo sa bene chi nelle regioni più calde li conserva in frigorifero fino a Natale, per poi interrarli. Il buon invecchia

mento serve a nutrire bene il bulbo: le foglie non vanno recise dopo la fioritura, ma devono appassire naturalmente. Con questi presupposti, andranno avanti da soli per anni. E noi, forse, avremo il tempo di cercarne di più curiosi. Per esempio da Floriana, il vivaio di Monte Porzio Catone con un infinito numero di varietà.

In un bosco vicino ai monti Ozark, Arkansas, Fayetteville Tower è una casa-torre pensata come osservatorio e come un luogo per il contatto diretto con la natura. L’ascensione offre visuali incrociate del sottobosco, attraverso la struttura semitrasparente in listelli di legno di quercia.

Raggiunta la quota delle chiome d’albero, ci si trova in una “camera con vista” affacciata sul panorama. E, ancora più su, in una terrazza protetta da pareti in cui il paesaggio si trasforma in quadro.

Un punto di vista privilegiato, un rifugio in mezzo al cielo, una casa verticale per fine settimana da eremita.

È questo che aveva in mente il signor Keener quando, tre anni fa, si rivolse allo studio d’architettura Marion Blackwell perché progettasse una torre nella sua tenuta di 30 ettari in Arkansas, con vista sui monti Ozark.

E poiché conservava il ricordo memorabile di giorni e notti passati da bambino in una casa sugli alberi costruita da suo nonno, quella era l’immagine che si era fatta del nuovo rifugio. Così è nata Fayetteville Tower.

Un edificio di circa 25 metri che fino alla metà della sua altezza è perlopiù una scala d’acciaio, rivestita in parte con listelli verticali della stessa quercia che popola i boschi circostanti, con effetto trasparente, in parte con pannelli orizzontali di legno pieno.

Il primo piano utile è a quota 12 metri: un piccolo locale macchine racchiuso dalle scale. Una rampa ancora, e si arriva alla porta d’ingresso, al cui livello sono stati ricavati bagno e lavanderia.

Per arrivare all’osservatorio-living, l’ambiente clou della torre, occorre arrampicarsi ancora. Ma ne vale la pena.

Perché questa grande stanza quadrata con pareti interamente a vetri offre una prospettiva inaspettata del bosco, che da qui è una morbida distesa di chiome dalle mille sfumature. Ultima rampa e ultima tappa, una stanza a cielo aperto con parquet. Sulle pareti sono ritagliate inquadrature di paesaggio.

Pareti perlinate e parquet a pavimento, come in un interno, nella stanza a cielo aperto che corona Fayetteville Tower.

Qui la vista primaria è quella del cielo. Mentre su due delle pareti sono aperte inquadrature sul paesaggio.

A destra, la porta d’ingresso della torre. Il terreno è rivestito con pietra e gusci di noce.

L’osservatorio-living, unico ambiente della torre a offrire una vista a 360 gradi, è anche l’unica vera stanza abitabile di Fayetteville Tower.

L’inquadratura dal basso mette in risalto la doppia natura del rivestimento: in parte pieno e in parte formato da listelli sfalsati che lasciano intravedere la struttura della scala d’acciaio.

Rigorosa e armoniosa come lei, la sua casa riflette in modo perfetto la sua doppia cittadinanza: giapponese di origine, milanese da vent’anni. Abitazione, laboratorio, galleria coabitano in un ordine preciso e sereno.

Una essenziale scaffalatura bianca fa da espositore alle ultime opere di Oki Izumi: forme concluse o slanciate verso l’alto, composte da centinaia di lamelle di vetro tagliate e aggregate con precisione intransigente. In basso, l’artista con una scultura montata all’interno di un’intelaiatura di ferro al naturale.

Un particolare del tavolo con piano in cristallo; accanto al portamatite la piccola scultura Ix. La sedia accanto alla scrivania a onda (disegnata da Izumi) è di Philippe Starck per Baleri.

Tavolo con struttura di metallo e piano in cristallo di Baleri; sedie “Barocca” dello scultore Pierantonio Volpini con la seduta di velluto rosso: una sorta di Luigi Quindici da osteria, delle rococò pieghevoli. Sulla parete una scultura di Valerio Gaeti. Divano artigianale rivestito in seta cruda. Sui ripiani della libreria, diverse opere di Oki Izumi. L’area dedicata alla cucina è uno spicchio tagliato all’interno dell’open space e isolato da quinte scorrevoli a tutt’altezza: una volta chiuse formano un volume bianco che si mimetizza con le pareti e l’armadio a muro.

La casa di Oki Izumi è come lei, precisa, forte e leggera. E’ una casa per certi versi milanese ed è senza dubbio una casa giapponese. Bianca e minimale come si usa adesso, in modo quasi ossessivo, a Milano; ma l’involucro bianco, fatto di muri, contenitori e quinte che si confondono gli uni negli altri ripropone l’essenza delle case giapponesi, dove gli oggetti scompaiono, chissà dove. Izumi ci fa entrare e sorride. Per lei sorridere è naturale come respirare. Però ogni tanto si sospende. Diventa buia un momento, per riflettere meglio. Poi si esprime, e non sono mai parole attese e scontate; è tonificante. Tutto quello che dice, lo pensa fino in fondo. Mentre parla non sorride, quando ascolta sì. Parla e ascolta sempre con attenzione.

Per trasformare un classico bilocale in questa casa a scomparsa Oki Izumi si è rivolta allo studio di Anna Clerici e Maddalena De Molinari, due architetti noti per il loro purismo: l’incontro tra tre donne intransigenti non poteva che sortire questo risultato rigoroso. Solo che, abitato da lei, questo spazio diventa naturale, per niente artificioso. L’equilibrio delle opere, della vita, della casa e della persona di Oki Izumi non hanno preso la forma della simmetria. L’equilibrio suo, dei suoi volumi e dei suoi lavori è come quello naturale: è composto ma teso, tutto di concentrazione. La morbidezza, la velocità, l’irripetibilità di una curva, di un’onda sono individuate, e fermate, da una somma di calcoli matematici che spaventerebbero chiunque non abituato quanto lei alla concentrazione.

Monacale la camera, raffinatissimo il bagno

Un altro taglio diagonale, formato da quinte e contenitori, isola e nasconde la camera da letto essenziale, e la stanza da bagno. Qui la rarefazione dell’arredo lascia il posto a uno straordinario gioco di specchi che creano un effetto illusorio e moltiplicano i riflessi della scultura fa da base al piano del lavandino: un’onda luminosa creata da Izumi per celebrare l’importanza della stanza da bagno nella cultura giapponese, uno spazio dedicato al benessere e alla meditazione.

Stiamo fotografando la casa, ma per il tè il lavoro si deve fermare: anche dopo decenni di Occidente, celebra questo rito. Dai contenitori escono suppellettili esclusive e preziose. I dolci higashi che Izumi ci offre con il primo té di benvenuto hanno forma di foglioline di ginkgo, color crema, o di castagna, oppure sono verdolini o color acero, a forma di foglia o di pigna.

I biscotti rettangolari più grandi, invece hanno in rilievo il loro nome, una scritta che si pronuncia rakugan e che vuol dire dolce di legumi. Sanno di pisello, di fagiolo, sono un po’ dolci e un po’ salati, avvolti a uno a uno in una sottile carta velina. Qualche ora più tardi ci offrirà un tè primaverile: un fiore di ciliegio disidratato sotto sale, sakura-yu, che rinviene nell’acqua bollente, su cui galleggia e a cui cede il suo sapore di sale e di frutta d’estate.

Oki Izumi al lavoro: i solidi che costituiscono le sue sculture sono formati sovrapponendo e incollando sottilissime lastre di vetro tagliate e molate secondo misure progressive calcolate con minuziosa precisione. Potrebbe, per questi calcoli, aiutarsi con il computer, ma preferisce compitare a mente le sequenze (nel particolare in alto a destra, una tabella di questi conteggi): è un esercizio di concentrazione a cui non sa, e non vuole rinunciare.

Izumi lavora con il vetro: «Ho pensato tante volte di usare altri materiali ma non sono riuscita ad allontanarmi dalle lastre di vetro industriale: mi sento felice ogni volta che riesco a ricavare una forma espressiva da questo materiale rigido, ostile e senza personalità». Dal vetro in lastra ottiene solidi geometrici, curvi, a onda, a spirale, per mezzo di calcoli puntuali. E’ come se per piegare il vetro e fargli assumere tutte le forme più morbide, lei ricorresse al rigore della matematica. Attraverso minuziosi calcoli matematici definisce le dimensioni di ciascuna delle tessere di vetro che, assemblate, svilupperanno forme libere e morbide. Taglia le lastre con tagliavetro e bisturi e le mola a mano con carta vetrata: i bordi si arricchiscono così di trasparenza e di riflessi, mentre molati a macchina diventerebbero più opachi.

L’intervento edilizio riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile a destinazione turistico alberghiera sito nel comune di Sauris, provincia di Udine.

L’edificio si trova lungo la strada provinciale, in località “La Maina” da cui prende anche il nome ed è affacciato sul lago, di cui gode la splendida vista.

L’intervento che ci si appresta ad eseguire sarà diviso in due fasi: una prima di ristrutturazione dell’edificio esistente, che si presenta oggi in condizioni fatiscenti e di abbandono, ed una successiva di ampliamento con una struttura nuova, collegata ma indipendente dal punto di vista strutturale e distributivo dall’immobile esistente.

L’edificio vede la realizzazione di 31 mini-appartamenti , che vanno da un minimo di 30 mq. ad un massimo di 60 mq., per un totale di 62 posti letto.

La destinazione d’uso della parte esistente, che si sviluppa per sei piani fuori terra, sarà quella alberghiera, con tutte le infrastrutture di servizi (reception, ristorante, cucina, bar, palestra, sauna e zona relax, solarium) necessarie e previste per questa tipologia di ricettività turistica, oltre a magazzini e depositi vari e a sei alloggi situati ai piani inferiori (scantinato e seminterrato, che stanno al di sotto della quota strada).

La parte invece di nuova realizzazione verrà destinata unicamente ad appartamenti di circa 42 mq., di cui otto al piano scantinato e otto al piano seminterrato; in questo modo, essendo i due livelli posti sotto al piano stradale, non hanno alcun impatto visivo per chi arriva e perciò non vanno a disturbare la vista del Lago di Sauris. Questa scelta è stata fatta proprio per limitare al minimo l’impatto ambientale e per avere una maggiore integrazione con il paesaggio e la struttura esistente. Inoltre, per amalgamare il “vecchio” al “nuovo”, sono stati utilizzati materiali tipici del luogo, come il legno, la pietra e riproposti elementi essenziali dell’involucro esterno dello stavolo, come i terrazzi graticciati, le scale esterne in legno, i comignoli rivestiti in legno, gli abbaini di forma tradizionale, il manto di copertura in scandole di legno originali.

Gli alloggi sono composti di angolo cottura, pranzo/soggiorno, una camera da letto e un bagno. Il soggiorno, però, è possibile arredarlo con un divano-letto; così facendo l’appartamento viene reso abitabile da quattro persone.

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.Lvo 626/94 dell’Istituto Tecnico “P. Scarcerle”, situato a Padova.

I lavori riguardano l’intero complesso scolastico e l’area di pertinenza e concernono principalmente la messa a norma di tutti gli impianti, la modifica delle vie di fuga in caso di sinistro, la compartimentazione dei locali ove vengono usati o custoditi materiali pericolosi.

Una sottile dialettica pervade l’universo formale creato dalla «coscienza malata» dell’intelligenza alto-borghese. Dietro l’apparente sicurezza di sé mostrata dal rigorismo illuminista, si nasconde, come «sogno della ragione», la spietata vivisezione dell’animo umano di un marchese de Sade.

Dalle viscere del razionale scaturisce l’irrazionale più sfrenato: al principio della Forma si contrappone l’impulso verso l’informe.

Ciò che è stato definito «movimento moderno» in architettura ha ereditato tale bipolarità: anzi, l’ha composta e convogliata verso dimensioni controllabili.

Ma le lacerazioni dell’«anima» borghese ripropongono costantemente quella dialettica. L’imperativo della razionalizzazione non può disgiungersi dall’orrore per gli effetti ultimi della razionalizzazione stessa.

La grande metropoli ottocentesca è il soggetto che comprende in sé l’istanza di un nuovo ordine e le «forme» di un angosciante disordine. In essa, nessuna parola corrisponde più al suo oggetto; il linguaggio stesso si smarrisce, scopre di non dominare più l’ordine del discorso: la razionalizzazione capitalistica impone la rinuncia a nominare le cose.

Da Frank Furness a Munch, lo smarrimento del significato viene esibito come condizione ultima dell’esistenza metropolitana.

Per recuperare una parvenza semantica, sarà necessario scindere la dialettica fra l’etica delle forme e l’impulso all’informe: è quanto fanno, agli inizi del nostro secolo, Peter Behrens e Joseph Maria Olbrich.

Per Behrens, vale, fino al 1914 almeno, l’imperativo di un linguaggio che si confronti con l’apollineo riserbo del Classico.

Per Olbrich, fino al 1907 circa, l’anticlassicismo coincide con una compromissione delle forme in un dionisiaco vitalismo.

I due termini della sintesi nietzschiana si presentano così scissi: ben presto essi saranno costretti a ricomporsi.

Nell’ambiguo clima viennese, l’esasperata fluidità delle architetture di Olbrich incarna una tensione verso il superamento dell’intera tematica dell’Art Nouveau.

Il principio della forma è compromesso alle radici. Universi chiusi, nei disegni e nelle opere olbrichiane la perdita del senso è completamente assorbita; il loro ermetismo è proprio di forme che interpongono una maschera fra sé e l’osservatore.

Ma la «maschera» è categoria dello spirito: è rivelazione dell’infinito che sottostà al mondo delle apparenze, proprio perché esalta il puro «apparire». L’uomo in maschera non si dà completamente al rapporto con il mondo. Il suo travestimento allude a uno spessore di verità ultime e a profondità esistenziali inesprimibili attraverso il comportamento quotidiano.

In tal senso, la maschera contesta ogni automatismo: essa apre la strada all’avventura, al viaggio nel tempo interiore. Attraverso l’esaltazione dell’apparenza, della sua provvisorietà, essa rivela la pericolosa ma necessaria relazione che l’arte istituisce fra la convenzionalità quotidiana e l’insondabile interiorità dello spirito.

Non a caso, per Georg Simmel l’essenza della maschera è Venezia. Nel 1907, nel suo saggio sulla Serenissima, Simmel scrive esplicitamente che la decadenza ha risparmiato, in questa città, solo «l’immagine di una scena senz’anima, della ingannevole bellezza della maschera».

Venezia diviene simbolo di una specifica concezione del mondo. «A Venezia — scrive Simmel — la superficie ha perduto le sue radici. Qui nell’apparenza non vive più l’essere. Qui l’apparenza si dà ormai come qualcosa di completo e sostanziale, come contenuto di una vita oggettivamente da vivere (…) A Venezia si realizza la doppiezza della vita: qui essa diviene carne e sangue (…) Doppio è il senso degli stretti e bui canali, in cui le acque scorrono incessantemente, eppure non se ne afferra la direzione, come se esse fossero sempre mosse e mai mosse verso qualcosa. Che la nostra vita sia questa facciata — continua Simmel — dietro la quale sta come unica cosa certa la morte, questo è il fondamento ultimo della doppiezza della vita, come ha detto Schopenhauer.»

A Venezia, dunque, il mondo delle apparenze non indica direzioni: il suo significato è abbandonato all’arbitrio. L’«architettura mascherata» di Olbrich non ha altro significato. La colonia del Granduca Ernst Ludwig von Essen, fondata nel1899 aDarmstadt, fa propri gli ambigui sdoppiamenti di cui la Venezia simmeliana è simbolo.

Il palazzo della Secessione viennese aveva già tentato di situare nella metropoli la «verità» della maschera. Eppure, per esprimere sino in fondo il proprio messaggio, l’architettura dell’Erlebnis, della vita incorporata alle forme, deve abbandonare Vienna: la Cacania di Musil falsifica ogni realtà, impedisce, presentandosi come falsa universalità, di leggere il messaggio della esperienza vissuta e sublimata.

Ciò non significa che quell’esperienza vissuta non tragga dall’informale della metropoli le sue ragioni. La maschera di Olbrich non è separabile dall’ambigua oscillazione fra realtà metropolitana e mistificazione organizzata, che fa della «gaia apocalisse» viennese un universo.

Non a caso, sia nel palazzo della Secessione che nella villa Friedman a Hinterbriihl (1899) o nella casa Stòhr a Sankt Polten, lo Jugendstil di Olbrich si ritrae nello spazio dell’esistenza privata.

E ancora «privata» è la Colonia degli artisti di Darmstadt, cenacolo utopico in cui è regina la favola del «tempo interiore» raccontata «in comunità spirituale».

Fra i disegni raccolti da Olbrich nel volume Ideen (1900) e la Colonia di Darmstadt esiste una continuità diretta. Nel villaggio improbabile di Darmstadt si va come in una «montagna incantata».

In essa domina eros. Le due statue simboliche ai lati del grande portale del palazzo del Granduca parlano chiaramente: l’inarrestabile flusso dell’esistere forza ogni cristallizzazione, costringe a entrare — come la bocca spalancata dell’edificio — nel labirinto dello spirito privo di argini alienanti, costringe ad abbandonarsi all’assoluto delle verità insite nel vitalismo che a nulla rinuncia e tutto assorbe.

Ma se la disalienazione è abbandono all’eros, sfrenata comunione di esistenze che si riconciliano con le dimensioni nascoste del soggetto, l’architettura che ad essa dà forma non potrà essere che «perversa».

Freud, proprio a Vienna, stava creando un linguaggio per le pulsioni inquietanti dell’inconscio. Attraverso il linguaggio freudiano, il «pericolo» insito nell’eros tende a socializzarsi: la psicoanalisi, originariamente almeno, è progetto di pacificazione di realtà metropolitana e impulsi distruttivi. Nell’età della razionalizzazione, il «disordine» dell’inconscio non va lasciato a se stesso; esso va ricondotto a strutture comunicabili, incanalato in sistemi capaci di mediarne l’informalità con la «positività» dell’universo metropolitano.

Olbrich è estraneo a tutto ciò. Anche per lui l’abbandono erotico è pericolo vivente: eppure, ad esso informa la fluidità di forme che si negano in quanto tali. La loro «perversione» è nel loro sporcarsi con la preziosità dei materiali, con l’orgia coloristica, con il viaggio nella memoria, che l’ambiguo sposalizio di esotismo e richiami alla tradizione della Heimatkunst presuppongono.

Architettura come «viaggio» nel mito, dunque: e, più precisamente, nella mitologia di un «abitare» come assorbimento globale dello spazio del tempo vissuto, dei linguaggi della vita e di quelli delle forme. Tutto ciò non può offrirsi come sintesi.

Può solo darsi come «stile del labirinto». Sdoppiandosi e moltiplicandosi, in accordo con il proprio obiettivo di costruirsi come organicità viventi, le immagini di Olbrich si condannano a navigare in uno spazio impossibile; «perverso», appunto. La totalità riconquistata si è separata per sempre dall’universo dell’indifferenza metropolitana. Ma, in tal modo, quella totalità si costringe nella gabbia dorata della «sensazione» improduttiva, si chiude ogni ponte levatoio che permetta di ridiscendere nell’inferno del negativo. Per questo, l’abbandono al flusso dell’eros è ineffettuale. Il suo lirismo è tragico, com’è tragica la «tonalità sospesa», fra astrazione e organicità, della musica di Mahler o dei quadri di Klimt.

Per essere «autentico», quel lirismo deve essere consapevole: deve denunciarsi come «maschera».

Se il Frauenrosenhof del 1905 è il «giardino di Klingsor» in cui si consuma l’autonomia assoluta della «tonalità sospesa» olbrichiana, il palazzo delle esposizioni e lo Hochzeitsturm sulla Matildenhòhe (1905-06) rappresentano l’instabile limite su cui si infrange la poetica del maestro di Darmstadt.

La torre voluta dal Granduca, infatti, pone a Olbrich un problema insolubile: come esplicitare una sintesi che presuppone, come proprio fondamento, la negazione di ogni cristallizzazione.

Dalla Sezession-Haus al Frauenrosenhof, l’architettura di Olbrich aveva assunto la struttura dell’aforisma. Momenti di provvisorio compromesso fra la sensazione transeunte e la nostalgia per la forma, quegli aforismi non ammettevano momenti di sintesi.

Lo Hochzeitsturm, al contrario, si permea di materia e affonda nel simbolo. L’acropoli della «nuova Atene» di Ludwig von Essen si protende faticosamente verso il cielo, radicandosi saldamente a terra con la sua struttura muraria scavata da ermetiche prese di luce e commentata da ancor più ermetici mosaici blu e oro; mentre i volumi scarnificati del palazzo delle esposizioni preannunciano una svolta radicale.

La «montagna incantata» può rappresentare se stessa solo come tragedia. E non solo: discendere da quella montagna e tornare in città avrà conseguenze fatali.

Per preservare l’incanto del giardino di Klingsor è necessario strappare la maschera al mito, far precipitare la «tonalità sospesa» nel baratro sulla cui soglia essa gioca le proprie acrobazie.

E’ ciò che accade ad Olbrich quando, lasciata la Colonia di Darmstadt, torna, disarmato, nella metropoli: nei magazzini Tietz di Dusseldorf, del 1906-08, è evidente il recupero della misurata tipologia introdotta da Alfred Messel nei magazzini Wertheim di Berlino (1896- 1904), mentre il risultato ultimo della sua avventura spirituale è evidente negli esiti estremi della sua ricerca, la casa Kruska, del 1908, e la casa Feinhals a Colonia-Marienburg (1908-09).

Dopo l’orgia dionisiaca che aveva compromesso ogni forma nell’inseguimento di inarrestabili flussi esistenziali, dopo l’abbandono della «maschera» protettrice, non rimane che il culto dell’apollineo.

Andare più in là con la consumazione delle forme conteneva infatti un pericolo: che quella maschera si confondesse con il viso, facendo, dell’eros evocato, un mostro.

In Venezia, «città dell’avventura» e delle maschere, lo Aschenbach di Thomas Mann aveva incontrato la morte con il volto impiastrato di belletto.

Per evitare tale morte, è necessario arrestare la «doppiezza della vita» riconosciuta da Simmel: è necessario dare una direzione al moto incessante

privo di obiettivi finali.

Le colonne doriche e la «classicità» della casa Feinhals non sono dunque contraddittorie rispetto alle precedenti opere di Olbrich: esse ne sono, anzi, la logica conclusione.

Il percorso compiuto è esattamente l’inverso di quello di Aschenbach: sia Olbrich che Aschenbach avevano diviso radicalmente l’apollineo dal dionisiaco, la volontà di Forma dalla tensione alla trascendenza delle forme. E così, alla degradazione estrema di Aschenbach corrisponde la rinuncia estrema di Olbrich: la casa Feinhals «si costringe» alla compostezza, recupera una «dieta spirituale» invocata come ultimo valore, rappresenta aristocraticamente la propria rinuncia.

Là dove Olbrich conclude Behrens ricomincia. Alla compromissione con la negatività dell’eros corrisponde, sin dalla simbolica rappresentazione organizzata con Georg Fuchs sulla scalinata della Ludwig Essenhaus (1901), l’etica del «silenzioso riserbo» manniano.

Ed è significativo che la Turbinenfabrik per l’AEG a Berlino racchiuda, nelle sue contenute allusioni a una staticità egizia, l’ethos di un universo produttivo che vuole presentarsi come nuova universalità.

Ma si badi bene. E’ l’esito dell’avventura olbrichiana che conduce al Classico di Behrens: ordine e disordine sono posti in tensione l’uno rispetto all’altro. Indubbiamente, il classicismo di Behrens aspira al recupero di quella totalità cui gli aforismi di Olbrich avevano rinunciato.

E ancora: per raggiungere tale totalità, Behrens non esita a riallacciarsi alla grande Kultur di Weimar. Alle origini del «movimento moderno», l’istanza classicista pone il proprio suggello, dopo la caduta delle maschere protettrici cui Klimt, Mahler o Olbrich avevano fatto ricorso.

Chi oggi si spaventa di fronte alle molte tentazioni classiciste, che percorrono le ultime tendenze dell’architettura contemporanea, dovrebbe riflettere sull’origine di tale diffuso atteggiamento.

Le componenti classiciste, nell’arte moderna, non appartengono affatto solo agli «stili dei regimi». Esse informano ampiamente la monumentalità cubista, l’Esprit Nouveau, tutta l’opera di Picasso, lo Strawinsky dell’«Oedipus Rex», il teatro di Appia. E si tratta di un richiamo alle origini stesse del Classico, alla sua definizione goethiana.

Il Classico è, all’inizio, utopia di dominio su ogni negatività.

L’architettura di un von Klenze o di uno Schinkel lo dimostrano ampiamente. Ma è in Goethe, e nelle sue Affinità elettive, che quella istanza di dominio si rivela impotente, pura utopia. Non a caso, nelle Affinità elettive, le anime «affini» — Ottilia e Edoardo — debbono separarsi. La rinuncia appare come «dovere»: solo la rinuncia permette di dominare i rapporti sociali — Patria, famiglia, Stato, processi di razionalizzazione.

Ma la rinuncia non dà soddisfazione.

Essa — come è stato acutamente osservato — non è comprensione totalizzante della vita. «Il classico è rinuncia dell’elemento temporale-vissuto, ricerca dell’essenziale, ma in quanto ricerca riduttiva.

Il ‘consumo’ ad essa interno è perfettamente consapevole.»

Tutto Behrens è in questa «tragedia della rinuncia». I suoi templi all’industria esprimono la medesima lacerazione che è propria del suo committente, Walter Rathenau. Per Rathenau, esponente di un monopolio capitalistico ancora «borghese», l’universo razionale della produzione è un imperativo categorico: è manifestazione di un «destino».

Ciò dà origine a una scissione: l’arte, per rimanere tale, dovrà separarsi da quell’imperativo categorico.

Adolf Loos e Hermann Muthesius lo esprimeranno compiutamente.

Per Loos, l’architettura si riduce a forma priva di qualità: ma solo perché, compromessa con i linguaggi funzionali della esistenza, rifiuta di mascherarne l’inessenzialità. Là dove la vita si arresta — nel monumento funebre — l’architettura potrà riacquistare potere comunicativo. Ma si noti: «l’architettura senza qualità» di Loos non prefigura affatto un esistere privo di qualità. Anche Loos «rinuncia». Anzi, più di quella di Behrens, la sua è «architettura della rinuncia».

Come Wittgenstein o Karl Kraus, Loos nega la possibilità di confondere fra loro i linguaggi dell’esistenza con il linguaggio dei valori.

La degradazione dell’esistere non va mascherata: solo facendola propria, in architetture «antigraziose», i valori possono essere preservati.

La «nona» di Beethoven e un vaso da notte non vanno confusi fra loro. Tanto più il vaso da notte si riduce alla sua bruta funzione, tanto più la «nona» di Beethoven avrà modo di preservare la purezza del suo messaggio.

L’architettura di Loos è quindi un «negativo». Ciò che nelle elaborate tipologie di Behrens è solo latente, diviene esplicito nelle opere loosiane dell’anteguerra: il principio della Forma e la negatività che agisce nella metropoli sono contrapposti frontalmente. Ma le ville di Loos sono «negativo cristallizzato». Esse dimostrano che le tipologie di Behrens sono ancora utopia: il dominio del molteplice, che esse tentano di imporre alla metropoli, non è che nostalgia per sintesi tramontate.

Il tema della rinuncia alla forma circola ampiamente, d’altronde, nella cultura tedesca del primo ‘900. Paul Mebes, in Um 1800, dà voce a tale nostalgia per un Classico come linguaggio comune, generalizzabile; il modello invocato — non a caso — è «pre-goethiano», quello dell’edilizia rurale tedesca, letta come idilliaca comunione di forma e società, priva di contraddizioni.

A tale purezza anacronistica si rifanno le prime opere di Schultze-Naumburg, di Heinrich Tessenow, di Mies van der Rohe. La tradizione della architettura contadina ottocentesca è salutata come sublimazione di una volontà collettiva colta nella sua essenza primigenia: la mitizzazione dell’artigianato è usata come schermo di sicurezza, come salvaguardia del principio di non¬contraddizione.

Si tratta di una sorta di voluta regressione all’infanzia: la rinuncia, qui, si separa dal tragico. Eppure, dietro le gracili forme elementari di Tessenow si cela la paura del caos.

L’anacronismo delle sue architetture lo dimostra; ma è egli stesso a opporre, nei suoi scritti, al caos, da lui definito «necessario», un ordine talmente assoluto da raggiungere l’uniformità.

Contro il caos, dunque, il «quasi nulla»: Tessenow tenta la strada di un’estrema astuzia della ragione.

Un suo passo è illuminante al proposito: «In fondo — scrive Tessenow nel 1916 — noi aspiriamo a qualcosa di più di ciò che è consueto o borghese; noi saremo quindi in ogni caso superiori a ciò che è borghese e così pure al nostro lavoro artigianale; ma proprio per questo non dobbiamo neppure temere queste cose, e se oggi ci viene chiesto con tanta insistenza di essere ragionevoli, solerti, ecc., vale a dire di essere borghesi, questo non ci può nuocere; possiamo assumere tutti questi attributi senza paura, perché saremo nello stesso tempo sempre al di sopra di tutto ciò».

La semplificazione paradossale delle forme, l’elementare, è quindi strumento per imporre un distacco aristocratico tra il lavoro intellettuale e i suoi prodotti. D’altronde, gran parte della architettura tedesca del primo ‘900 è influenzata da un pensiero estetico che ha come esponenti Wilhelm Worringer e Franz Ostendorf.

Il purismo formale propugnato da Ostendorf e dal suo allievo Hinselmann ha certo come corrispettivo le opere di Behrens influenzate dal Romanico toscano: il crematorio di Hagen, ad esempio.

Firenze non era stata forse salutata da Simmel come luogo della sintesi pacificante? Per il Worringer, «l’impulso di astrazione è conseguenza di una grande inquietudine interiore provata dall’uomo di fronte [ai fenomeni esterni]»: per l’impulso di astrazione, il Worringer parla di «immensa agorafobia spirituale». E’ certo che il gruppo del «Blaue Reiter» — da Marc a Kandinsky — abbia riflettuto sul libro di Worringer “Astrazione e empatia”, del 1907. Ma «l’agorafobia spirituale» di cui Worringer traccia i connotati vale anche per l’elementarismo di Tessenow o per il simbolico geometrismo di Behrens.

L’angoscia acquietata con l’astrazione — con il «dovere» dell’ordine — ha un’origine precisa: la realtà della nuova metropoli e dell’universo tecnologico che la informa.

E’ ancora Simmel a tratteggiare magistralmente la condizione dell’individuo metropolitano. La Grossstadt, per Simmel, è sommersa dal flusso della corrente monetaria.

La «filosofia del denaro» riduce ogni fenomeno ad oggetto e mette in rivolta le cose. L’individuo, assalito da stimoli molteplici, perde i vecchi «centri»: ogni cosa è per lui equivalente a un’altra, e la sua vita nervosa, esaltata, è informata all’astrattezza del denaro.

Il modello dell’individuo metropolitano è il blasé.

Nella grande metropoli capitalistica, sintesi delle divisioni del lavoro, ordine e caos, agglomerato di segni privi di significato eppure funzionali, per non perdersi è necessario «agire».

L’Aktion espressionista tenta ancora di saldare la ricerca dell’anima all’affondare nella «malattia» della notte metropolitana, in cui unica luce è quella della risata convulsa che proviene dal cabaret. Si tratta ancora di un’azione perversa: di un’impossibile congiunzione di tensioni verso la sintesi all’affogare nell’esperienza dell’attimo vissuto, in cui la parola parla indipendentemente da ogni atto riflesso.

Dilthey potrà così criticare la Berlino fin de siècle per non essere abbastanza metropolitana: Yerlebnis di Dilthey è attimo vissuto allo stato puro, privo di maschere. Solo l’esperienza immediata è adeguata al ritmo metropolitano. In essa, nessuno parla: si è parlati.

Eppure, nel voluttuoso lasciarsi sommergere dal caos, in tale regressione voluta allo stato primigenio, esiste ancora un modo per «salvarsi l’anima».

La risata che beffeggia gli antichi valori dà voce alla indifferenza dei vuoti oggetti di cui è composta la metropoli. Ridursi a quella risata, non permettersi altro linguaggio che quello della negazione iconoclasta, significa assumersi la responsabilità della scomparsa di ogni valore. Ma significa, soprattutto, dimostrare che la nuova avventura, che si profila come inevitabile destino, è vivibile come «avanguardia».

A tutto ciò dà forma il Dadaismo.

Il disordine è salutato da Dada come Moloch cui tutto va sacrificato: il non-senso è così elevato a struttura primaria di comunicazioni impossibili.

Se l’Espressionismo reagiva con l’angoscia allo svanire di ogni legge, Dada risponde che l’assenza di leggi è nuova libertà. In tale libertà, però, si è destinati a naufragare: il labirinto metropolitano è carcere collettivo, in cui si salva solo chi si mette dalla parte dei carcerieri.

Dada fa ragione delle utopie regressive tardo-espressioniste.

La Forma — riconoscono Ball, Tzara e Richter — non può sottrarsi al modo capitalistico di produzione, non può «disalienarsi».

Il culto del bello, celebrato dallo Jugendstil, è maledizione della vita. Per essere con la vita, non si può che accettare in pieno la mercificazione di ogni valore.

A tale mercificazione — malgrado le ambiguità politiche del Dada berlinese — le avanguardie «negative» dicono un «grande sì»: è ancora l’Erlebnis, l’immediatezza dell’esistere così come si è o si è ridotti, nella miseria dell’oggetto defraudato di ogni soggettività, segno fra segni, che viene invocato come àncora di salvataggio.

L’esaltazione del non-senso, nella pittura, nel teatro o nella poesia dadaista, parla chiaro: la reificazione è ormai introiettata; nessun significato trascende il puro esserci dell’oggetto mercificato.

Al fondo di tutto ciò sono Rimbaud e Friedrich Nietzsche.

Le cose — gli oggetti dei collages di Hausmann o Schwitters, o l’uomo-cosa, il manichino ridicolo, cui si autodegradano Hugo Ball e il gruppo del Cabaret Voltaire — si presentano come realtà prive di spessore. Sono le cose, ora, che posseggono il linguaggio.

Per «parlare», è necessario ridursi a «cose»: autoalienarsi.

Affondare nel disordine con scoppi di risa: tale è l’imperativo dadaista.

L’amoralità dell’universo tecnologico viene così introiettata.

Ma Nietzsche l’aveva profetizzato, prefigurando «un’arte schernevole, leggera, fluida, divinamente imperturbata, divinamente artificiosa, che come una pura fiamma brilli in cielo senza nubi».

Solo gli «uomini superiori», coloro che hanno il coraggio di mettere in ridicolo se stessi, possono raggiungere tale arte schernevole. Nel “Così parlò Zarathustra”, Nietzsche lo mostra chiaramente.

Ma lo stesso Nietzsche va più in là: l’arte dello scherno deve divenire risata panica, arte del «grande sì».

La provocazione dadaista realizza l’«arte delle feste» preconizzata da Nietzsche.

Ma per Nietzsche il dionisiaco non si può disgiungere dall’apollineo.

L’irrazionalismo dello sberleffo dadaista, analogamente, non è pura negazione, anche se appare tale. E’ la razionalizzazione crescente dell’universo capitalista che ha tolto ogni «centro» al mondo. Solo da un punto di vista nostalgico, il mondo mercificato appare l’universo del disordine. La dissacrazione dadaista, distruggendo ogni valore, ogni mito, ogni nostalgia, accetta proprio quella «perdita del centro».

La massima irrazionalità è quindi assenso alla Rationalisierung che domina i nuovi rapporti di produzione e le sue forme sociali.

Dalla miseria degli oggetti reificati nasce così un nuovo linguaggio: un linguaggio delle cose, e non più delle anime.

I collages di Schwitters o le poesie fonetiche di Ball, dello stesso Schwitters, di van Doesburg, mostrano esplicitamente come la reificazione dell’oggetto artistico tenda a trascendersi, a divenire modo di comunicazione in senso proprio.

Ancora una volta, Nietzsche aveva visto giusto: l’allegria dissacrante non è anarchia fine a se stessa; essa è «gaia scienza», preludio a forme più elevate di controllo della struttura di un universo «che è felice di aver perso ogni Valore», poiché tale perdita lo fornisce di «nuovo potere».

Non a caso, fra il movimento Dada e il leader del gruppo «De Stijl», van Doesburg, esistono rapporti stretti.

L’accumulazione degli oggetti, che le avanguardie negative avevano portato all’eccesso, tende infatti allo zero assoluto.

L’eccesso conduce all’annullamento: ciò vale per le mistiche motivazioni di un Malevic, che dal populismo primitivista dei suoi primi quadri — il mondo contadino come attonita condizione di stasi — raggiunge, attraverso la fase cubo futurista, il puro nulla, il quadrato bianco su bianco.

Ma il processo è generale.

Una volta messi in libertà parole e oggetti, una volta fomentata la «rivolta delle cose», queste ultime si presentano come puri segni totalmente disponibili, privati di connessioni con strutture semantiche predeterminate.

Il processo di reificazione linguistica è così compiuto.

Sia Mondrian, che Lisickij, che Moholy- Nagy, in diverse accezioni, si trovano in possesso di un linguaggio segnico: la strada per un’estetica tecnologica è ormai aperta.

Nessuna voce soggettiva può parlare quel linguaggio.

Attraverso l’affondare nel mare del caos metropolitano, si approda a una nuova purezza: quella fatta di tempo e di spazio puri, categorie di un continuo trascorrere, elementi primari che ammettono solo il linguaggio dell’«assenza». (Dietro l’oggettività dell’estetica tecnologica si agita lo spettro di Kant.

I quadri di Moholy-Nagy o i «Prouny» di Lisickij degli anni ’20 rendono assoluta tale «assenza».

Le «parole in libertà» futuriste hanno dato luogo a un nuovo linguaggio, dove colui che parla è il segno vuoto, il significante privo di significato.

Ma allora, ecco che un ponte collega gli esiti estremi della «rinuncia» classica — il purismo infantile di Tessenow e il nihilismo di Loos — ai risultati dell’avanguardia.

Le opere di Mies degli anni ’20 e la teorizzazione urbanistica di Ludwig Hilberseimer sono rivelatrici al proposito.

E’ inutile cercare improbabili relazioni fra Mies e «De Stijl». Si osservino le case di Mies sull’Afrikanische Strasse a Berlino: nudi volumi, sulle loro superfici si alterna un astratto gioco di aperture, che accentua la smaterializzazione imposta a tali «fantasmi» architettonici. La riduzione della forma a pure relazioni di segni neutri corrisponde al nuovo «linguaggio dell’assenza» cui pervengono, procedendo per vie opposte, il dionisiaco furor futurista e dadaista e l’apollineo «richiamo all’ordine» di Mebes, Behrens, Tessenow.

La sintesi tra forma e informe, tra ordine e disordine, viene così ricomposta: il negativo non va escluso dai processi di razionalizzazione. Isolarlo, come aveva fatto il Dadaismo, significa leggere nella metropoli solo l’aspetto più superficiale, significa vedere nell’universo capitalistico solo una «nuova Babilonia», un mercato «anarchico».

Ricongiungere negatività e razionalizzazione corrisponde alla volontà di non ridursi a rispecchiare tale percezione ingenua della realtà capitalistica.

Indubbiamente, l’elementarismo delle avanguardie costruttiviste contiene un’utopia. Facendo del gioco delle forme una pura meccanica combinatoria di relazioni in assenza di oggetti Richter, Moholy- Nagy o Strzeminsky pongono il tema del dominio complessivo della realtà metropolitana.

Torniamo a considerare le case di Mies sull’Afrikanische Strasse, proponendo un confronto con i primi film astratti, elaborati a Berlino nel 1920-21, da Hans Richter e Walter Ruttmann. In «Rythmus 21», Richter bombarda lo spettatore con una rapida sequenza di rettangoli e quadrati bianchi in campo nero.

Il ritmo cinematografico è ridotto alle sue leggi primarie: la discontinuità dei fotogrammi e la loro assoluta astrattezza sono il risultato di un azzeramento del tempo e dello spazio a vuoti campi di relazioni.

Nella metropoli, la relazione è tutto: nessun «contenuto» è comunicabile al di là di essa.

Mies cristallizza tale «culto della relazione». I suoi progetti per case in mattoni e, ancor più, il Padiglione di Barcellona del 1929, si riducono alla presentazione degli strumenti primari della forma.

Il Padiglione di Barcellona, in tal senso, non ha altro da esporre che se stesso. Vero «teatro totale», esso obbliga lo spettatore a vagare in un labirinto di segni privi di senso, rivelando la condizione quotidiana dell’«uomo della folla» immerso nella grande macchina metropolitana. Nell’assolutezza del silenzio, il pubblico del padiglione di Mies è costretto a riconoscere che è impossibile «reintegrarsi» con la metropoli: il negativo è ora fissato come tale, come sintesi di infinite libertà all’interno di un carcere tanto più inflessibile quanto più è «aperto».

Non è un caso che Ludwig Hilberseimer e Adolf Behne siano tanto interessati, come dimostrano i loro articoli sui Sozialistische Monatshefte (1921, vol. 27), ai film astratti di Richter ed Eggeling.

Anche per Hilberseimer la metropoli è campo di relazioni pure. In quanto tale, essa non potrà contenere in sé alcuna «comunità».

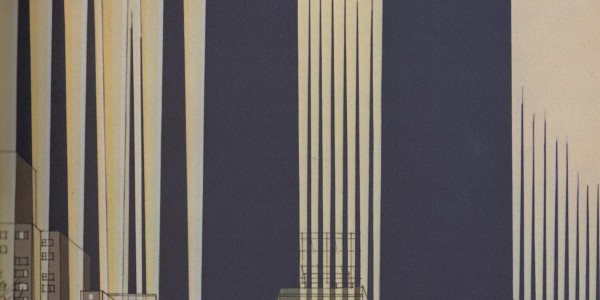

«La grande città — scrive Hilberseimer in Grossstadtarchitektur — appare come creazione dell’onnipotente grande capitale, improntata alla sua anonimità; inoltre, come tipo di città con proprie basi economico-sociali e psico-collettive, si assiste contemporaneamente al massimo isolamento e alla più fitta agglomerazione degli abitanti. In essa un ritmo di vita enormemente intensificato reprime ben presto ogni elemento locale e individuale.»

Ciò rende utopico ogni tentativo di controllare la crescita urbana con strumenti anacronistici: Hilberseimer critica a fondo sia l’urbanistica di Sitte e Unwin, che le proposte di Le Corbusier.

Per Hilberseimer, l’imperialismo capitalistico è realtà assoluta, non contrastabile: agire in esso è un dovere.

«L’architettura della grande città — egli scrive -— rappresenta l’incarnazione del momento economico e sociologico attuale. Essa intende liberarsi di tutto ciò che non è immediato, cerca la riduzione all’essenziale, il massimo dispiegamento di energia, (…) è l’espressione di un nuovo sentimento della città, non più soggettivo e individuale, bensì oggettivo e collettivo.»

La «crisi dell’oggetto» è qui espressa compiutamente.

E’ la legge generale che viene esaltata; «la sfumatura si cancella, regna la misura, che costringe il caos a diventare forma, forma logica, univoca, matematica».

L’organizzazione metropolitana proposta da Hilberseimer è tutta orientata a strutturare soluzioni di interdipendenza fra le varie funzioni.

Nulla deve turbare tale assolutezza di pure quantità costrette a integrarsi. La «città- macchina» di Hilberseimer si presenta come angosciante «universo senza qualità», eppure unico modello in grado di dare struttura all’imperativo della riorganizzazione produttiva che concentra nelle metropoli internazionali il cervello del suo funzionamento.

Nessuna tragedia vive più in tale sprofondare in un linguaggio fatto di segni nullificati che hanno perso ogni speranza di nominare le cose.

Wittgenstein l’aveva lucidamente riconosciuto: «una proposizione può dire solo come una cosa è, non che cosa sia».

Il disincanto è diventato totale.

Tuttavia, quello stesso disincanto può essere distorto, può essere assunto a base di articolate ricongiunzioni di culto dell’anarchia e istanze di pianificazione integrale.

Gran parte della avanguardia sovietica ricopre tale ruolo storico. Nel teatro di Mejerchol’d o nelle disarticolazioni formali di Mel’nikov, la «rivolta delle cose» non è sedata ma stimolata; non è più motivo di angoscia, ma invito all’avventura; non è letta come origine di alienazione, ma come «liberazione», organizzata da una «gaia scienza» socializzata.

L’ideologia diviene, qui, mito in senso proprio.

L’anarchia fonda il suo progetto di dominio dell’elemento temporale-vissuto, dell’uomo riconciliato con le cose, su un’organizzazione che fonda, con le sue leggi, l’universo dell’utopia.

L’universale allegria, cui invitano i versi di Majakovskij o il teatro biomeccanico, è forse la sintesi più alta fra la «rinuncia» classica e il vitalismo delle avanguardie negative.

La dialettica, nel paese del socialismo realizzato, sembra finalmente giunta al suo punto limite.

Una volta dato segno positivo al mondo dei puri segni, tutto acquista significati nuovi.

L’«uomo con la macchina da presa», di Dziga Vertov, spalanca i propri occhi potenziati dal mezzo tecnologico: le relazioni di spazio e di tempo vengono rese, attraverso il montaggio, ancor più dinamiche.

La dinamica non appare più come disordine fatale, ma dato positivo, programmabile.

Eppure, quasi contemporaneamente, Luis Bunuel inserisce, nel suo film «Le chien andalou», un primo piano in cui un rasoio taglia sadicamente un occhio umano.

L’occhio tagliato di Bunuel è un simbolo esplicito.

Il voyeurisme dello spettatore cinematografico — emblema del voyeurisme della folla metropolitana — è così punito. L’occhio, per non essere distrutto, deve distogliere il proprio sguardo dal mondo, per rivolgersi verso la sua stessa cavità ed esplorare così l’origine della visione.

Il Surrealismo dà voce al ponte gettato da Freud fra il linguaggio dell’inconscio e il linguaggio delle cose. Malgrado le sue dichiarazioni ironiche sulla poetica surrealista — non a caso sconfessata dallo stesso Freud —- Le Corbusier afferra in pieno il senso dell’operazione tentata da Tzara, Aragon, Breton.

Con l’attico Bestegui, con i piani per le città sudamericane o per Algeri, con i suoi quadri degli anni ’30 e ’40, Le Corbusier tenta di dimostrare a Hilberseimer che non è necessario sprofondare nella notte del silenzio.

Ordine e disordine sono ora elementi inseparabili di un progetto di conciliazione che ha un suo specifico linguaggio: il linguaggio della contraddizione che parla di se stessa, che accetta il principio dell’ordine senza maledire la vita.

Parlare tale linguaggio, tuttavia, è — come scrive Le Corbusier — operazione da acrobati. E «un acrobata non è un pagliaccio». Sospeso sul suo filo da equilibrista, egli rischia di rompersi l’osso del collo; ma è felice di dimostrare che, con le sue spericolate esibizioni, il ridicolo cui i dadaisti si erano condannati è ancora evitabile.

L’architettura moderna, alle soglie degli anni ’60, harisuddiviso la sintesi irriproducibile dei grandi acrobati degli «anni ruggenti».

Il falso problema impostato da Louis Kahn era: come recuperare una semanticità perduta dando voce alle Istituzioni.

La risposta di Robert Venturi è: le Istituzioni hanno già il loro linguaggio, e sono esse che ci parlano.

Ed è significativo che, per Venturi, come per Rauschenberg, il linguaggio della realtà sia fatto di un immenso cumulo di detriti.

Reagendo contro il silenzio di Mies e contro ciò che Charles Moore ha definito un’«exclusive architecture», Venturi e Denise Scott Brown si sono certo alleati alla Pop Art; ma facendo due passi indietro rispetto a Dada.

Il banale, infatti, non è più nominato come categoria assoluta. La tragica risata di Hugo Ball e lo sberleffo autodistruttivo di Arthur Cravan si trasformano in trattenuta ironia.

Lo spazio dell’immaginario tenta di nuovo di accogliere il «banale» come materiale «da vincere».

Fino a che punto l’operazione di Venturi e della Scott Brown supera realmente la nostalgia espressa da Kahn per segni caricati di comunicabili messaggi?

Di fronte a una natura che la cultura ha ridotto a merce — Las Vegas, Levittown, o il caos urbano di New York riletto da Oldenburg — l’ironia suona come ultima spiaggia di un distacco intellettuale che ha rinunciato a ogni eroismo.

Roland Barthes ha parlato recentemente di una «letteratura di piacere», e il suo slogan ha già alimentato una serie di sofismi sul ruolo «specifico» dell’architettura.

Nessun eroismo, comunque, in un linguaggio che fa dell’edonismo il suo regno. Il populismo rarefatto di Venturi, Stern, Moore può solo «giocare» con il linguaggio.

Come autoriflessioni sull’architettura, le loro opere dimostrano che «l’uomo con la macchina da presa» di Vertov ha fallito. Ma sul perché di tale fallimento esse non hanno nulla da dire.

La maschera che tali architetture recuperano non è quella di Olbrich: non permette di progettare il futuro nuotando nel mare del tempo interiore.

Quella maschera può solo offrire illusioni sul ruolo di un lavoro intellettuale che si permette di compromettersi con i più informi contesti, pur di non leggerne le reali contraddizioni.

Le edulcorate finzioni del «New Picturesque» fanno del populismo un antidoto alla coscienza inquieta dell’imperialismo americano. Le «ceneri di Emerson» vengono qui realmente disperse al vento. Ma «New Picturesque» sono anche gli assemblaggi tecnologici di Paul Rudolph o le «frantumazioni gentili» di John Johansen.

Il destino evitato da Olbrich è pienamente vissuto dagli eredi della Babele disciplinare degli anni ’50 e ’60. Ci si estingue, con un attonito sorriso su labbra dipinte con rossetti dai tenui colori.

Dall’altro lato della sintesi lacerata è la nostalgia per la «dieta spirituale» del Classico. Kahn ha solo aperto tale «sunset boulevard».

Aldo Rossi lo percorre in pieno. Bocklin e De Chirico sono al fondo della ricerca rossiana: ma solo come spettatori distaccati di una catastrofe che si vuole relegare nel mondo fatato del sogno.

L’autentico problema di Rossi è ritrovare l’origine del segno architettonico. Le forme primarie ricalcano la «rinuncia» classica: cono, tetraedro, cilindro, prisma, triangolo congelano in segni svuotati un ordine invocato come estremo appello alla ragione e alla memoria. La sacralità dell’immobile rientra in città.

Questa è, in fondo, la geniale e patetica operazione di Rossi: far passare al vaglio di un’alienazione crudele strutture che si impegnano ostinatamente a esplorare le scaturigini di se stesse.

Forse Rossi non lo ammetterebbe, ma la sua ricerca è affine a quella compiuta, in filosofia, da Martin Heidegger. Se, nell’universo del transeunte e del consumabile, ci si vuole sottrarre al «banchetto della nausea», è necessario tornare alla metafisica, alla riflessione sull’origine dell’essere.

E, per evitare di essere trascinati sulla china della dialettica, diviene obbligatorio bloccare la ricerca a Parmenide, se non ai preeleatici.

Gli elementi primari del mondo sono gli elementi naturali: acqua, terra, fuoco, aria, composti fra loro da attrazioni e repulsioni.

Esattamente le forme primarie di Rossi. Le quali possono compenetrarsi e spezzarsi, comporsi e scomporsi, ma senza uscire dal mondo alchemico che esse consacrano.

La città vera — come nelle «piazze italiane» di De Chirico — è presente: il che rende attonito l’ordine «inattuale» di Rossi.

Né Tessenow, né Behrens sono al fondo di quell’ordine presentato come surrealtà. Si tratta di un ordine che non vuole conoscere la furia delle Erinni: che sa di non potere.

Il cerchio si è chiuso. II positivo non accetta di inseguire il «tradimento» della vita: la parola indicibile viene di nuovo pronunciata.

Assoluta come un totem privo di adoratori, essa è contrapposta frontalmente a tutto ciò che l’architettura come «nuovo umanesimo» si condanna a escludere.

Ulisse, incatenato all’albero della propria nave, si impedisce di seguire l’invito delle sirene, che cantano per condurlo al naufragio. Il suo eroismo è atto privato.

L’universo della Forma è così tornato a se stesso.

A chi intenda agire nel mondo da esso abbandonato, non può proporre, sempre e di nuovo, che l’inquietante spettro di una fatale «morte a Venezia».