La mostra internazionale di Architettura della Biennale si è aperta tempestivamente a luglio del 1985, a pochi giorni dall’inizio della ricostruzione (dov’era e come non era, ma quasi) del ponte dell’Accademia e a pochi mesi dalla entrata in vigore del decreto Galasso e della successiva inclusione dell’intero centro storico di Venezia nell’area della intangibilità assoluta.

Mentre da una parte, nelle sale dei Giardini, si esponevano migliaia di progetti di intervento per il salvataggio e contro la mummificazione dell’antico, nelle sale della politica e della burocrazia, con avventata euforia, si preparavano le bende per mummificare le città vietando l’ingresso alla storia, abbandonando l’ambiente costruito nelle mani dei conservatori a oltranza.

Dei temi, prescelti da Rossi per i concorsi della biennale, quello più eloquente, nel mettere in evidenza lo sfasamento tra i “castelli in aria” della cultura e le false conquiste della necrofilia architettonica, era senza dubbio quello del ponte dell’Accademia, scelto quando il vecchio relitto pareva potesse sopravvivere ancora per qualche anno, ma tradotto in centinaia di progetti proprio sotto la suggestione delle buone notizie che lo davano cadente e lo annunciavano raddoppiato con un secondo, ancor più provvisorio, manufatto.

E’ stata proprio la notizia della morte naturale del ponte, unita alle speranze della sostituzione a dare agli architetti concorrenti quella energia supplementare, che colpisce nel confronto tra l’esito dei temi: tutti ricchi di soluzioni congrue e realizzabili, in genere affrontati con approcci meno impetuosi e meno saggi nello stesso tempo.

Perché impeto e saggezza, presenti in misura diversa e spesso in progetti diversi per metodo, mi sembrano essere stati gli ingredienti tipici di questo anomalo concorso.

Vediamo di fare un poco d’ordine tra le centinaia di immagini che affollano la memoria di chi ha visitato la mostra, accettando improvvisamente di collegare tra loro, per qualche affinità interna, serie di progetti diversi.

Anzitutto tre strade definite e differenziate: il ponte-oggetto, risolto con gli strumenti e i compiacimenti del design, il ponte-monumento, discendente consapevole o inconsapevole del progetto palladiano per Rialto e il ponte-passerella, nelle due versioni di macchina arcaica o di segno laconico, ottenuto per sottrazione di elementi e lenta distillazione di forme.

nella città sembra aver esercitato una particolare attrazione sugli architetti che furono protagonisti dell’avventura radicale, Mendini, Raggi, Buti, Branzi, affidano le loro intenzioni ad oggetti levigati ed autonomi che non accolgono suggestioni dal luogo, ma tentano di imporre all’ambiente attraverso la discrezione di un segno estraneo (Branzi e Raggi) o attraverso la imprevedibile violenza che deriva dall’abbandono del linguaggio architettonico a vantaggio di un repertorio diverso e più libero…

Mentre Raggi propone il tunnel luminoso e Branzi si accontenta di disegnare una trave secondo le regole dello styling, Buti appoggia tra le sponde due elegantissime “posate”, appoggiate su un perno che, voluttuosamente, permette alle due parti di “ricongiungersi” in un metallico amplesso.

L’onda multicolore che si impenna e lascia trapelare la luce del cielo attraverso il foro di una tavolozza imbrattata serve invece a Mendini per esprimere il suo pessimismo sulla architettura. Tanto vale rivolgersi all’acqua, alla luce, al colore delle gondole, sembra dire questo progetto, visto che abbiamo per sempre perduto la chiave della continuità architettonica e del sapere che le era di nutrimento.

Il ponte-monumento

Il ponte di Rialto, sia nella sua forma attuale, che nella ipotesi palladiana, ha dominato la memoria creativa di moltissimi concorrenti.

Qualcuno, come il gruppo Pirzio Biroli, ha cercato un riferimento indiretto nel ponte quattrocentesco, minuziosamente descritto dal Carpaccio e nella pianta di Jacopo dei Barbari, altri hanno subito l’influenza di questo archetipo per interposta persona, attraverso l’immagine, ancora così viva nella memoria collettiva del Teatro del Mondo di Aldo Rossi.

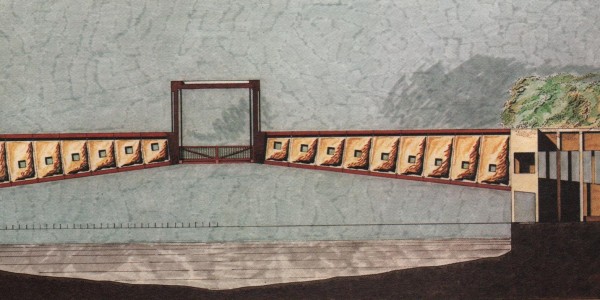

Il modello palladiano rivive nella soluzione più compatta e costruita proposta dal gruppo Purini (mentre nell’altra soluzione è più diretta l’eco del ponte di Rialto che appare spezzato, divaricato e poi ricongiunto come per l’effetto di un terremoto) che rappresenta con grande efficacia, al più alto livello, il metodo progettuale del suo autore.

I materiali sono tratti da un abaco personale al quale Purini lavora da vent’anni con ammirevole coerenza e verificati nella loro autonomia rispetto a qualunque mimesi: il cubo forato e squadrettato, il ritmo serrato dei pilastri oltre cui traspare un involucro indipendente, la presenza degli alberi come fastigio ultimo, come strato finale naturalistico della sedimentazione architettonica; tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere nelle ennesime puntate del racconto, ritorna qui organizzato in una logica che traduce e rievoca l’immagine palladiana, dopo averla tenuta immersa nel Lete, nel fiume della memoria negata.

Operazioni simili, con una meno sofferta permeabilità verso la memoria storica, sono quella del gruppo di Marisa Grifone, di Antonello Sotgia, di Livio Quaroni di Enrique Granell e di Giancarlo Priori, interessante quest’ultimo per la separazione tra i percorsi in salita e il percorso orizzontale.

Il tema del monumento viene per così dire rovesciato, nei progetti di Leonardo Ricci e di Ettore Sottsass che puntano entrambi alla esaltazione dell’effetto strada, intesa non come rue corridor, ma come percorso aperto e sospeso, come monumento alla strada.

E mentre Sottsass indulge verso una complessità geometrica che rispecchi la complessità del tessuto edilizio circostante, giungendo curiosamente a un effetto spiccatamente neobarocco, Ricci si preoccupa di costruire un oggetto autonomo che mette in secondo piano le connessioni con la terra lasciando a una grande piattaforma sopraelevata il compito di planare su Venezia come un tappeto volante, un belvedere che non appartiene alla città ma se ne stacca con decisione, quasi a segnare una voluta cesura temporale, un dopo rispetto a un prima che è solo memoria.

Il tema del tappeto volante è presente anche in un progetto tra i più interessanti per la qualità dell’esito ed egualmente basato sulla espressione del distacco temporale: quello di Sandro Anselmi che come Purini, trae gli elementi del discorso dal suo lessico familiare (il piano sinusoidale, le stele verticali, la variabilità dei ritmi) e cerca la consonanza con l’ambiente attraverso un processo di scomposizione e distillazione, come un buon alchimista che teme ogni riferimento diretto, ogni scoperta analogia, per proteggere il mistero delle sue lambiccate operazioni.

Esito certo felice sul piano dell’immagine, ma che richiede di mettere tra parentesi quelle scoperte sulla città che pure sono tra le poche conquiste sicure della generazione alla quale anche Anselmi appartiene e alle quali lo stesso Anselmi ha dato un contributo prezioso.

Tra i progetti che indagano il rapporto ponte-monumento un gruppo assai interessante è quello che avverte ed esprime le potenzialità spettacolari del percorso che unisce i due lembi del canal Grande; sono i progetti che intendono Venezia come spazio scenico e assecondano una delle pulsioni istintive più diffuse in chi osserva la città e cerca di leggerne il racconto.

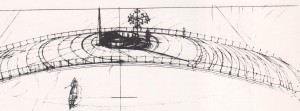

Pulsione che Guido Canella interpreta creando letteralmente una platea, o piuttosto una “cavea” puntata verso lo scenario dell’Accademia, mentre Nicolin la interpreta con sottigliezza come una voglia di fermarsi, di rimanere in quota alla memoria, quanto decisa a creare fratture e precipizi emozionanti: raramente il suo autore aveva espresso così bene e con tanta decisione la sua attitudine a visitare e indagare le stazioni della ricerca contemporanea, senza distinzioni faziose, rimanendo tuttavia fedele a se stesso, al suo cattivo carattere e al bisogno di essere insieme tenero e antigrazioso.

Alla categoria del monumentale appartengono anche alcune proposte che hanno puntato sulla evidenza e sulla eloquenza del simbolo, a partire da Pizzigoni, che ha immaginato, con una carica di ingenuità da primo futurista, travoni poligonali di vetro usciti da un caleidoscopio, a Martini, che con la sua torre inclinata mette in parodia l’instabilità di Venezia, a Cordeschi che immagina l’arca di Noè impigliata in cima a una struttura paleotecnica, come ironico reperto per una archeologia del futuro, allo iugoslavo Predrag che nasconde una curiosa teleferica, fatta di gondole, dietro un arco-scenico piantato a cavallo del canal Grande che fa pensare a un teatro di marionette.

Affascinante e sottile invece il simbolismo di Semerani che innalza sulla sua passerella una porta e un balcone e che, per chiarire che porta e balcone aprono verso l’oriente, sagoma il parapetto del balcone come una falce di luna calante.

Simbolo di un ponte tra cielo e terra, che si richiude su se stesso, Leoncilli propone invece una ghiera d’arco palladiana, in cui piccoli cerchi si rincorrono in un anello continuo: ruota semisommersa che un’esile passerella lignea incontra a mezza via rievocando l’immagine inquietante di un occhio chiuso tra grandi ciglia come in una incisione di Ledoux.

Il ponte passerella

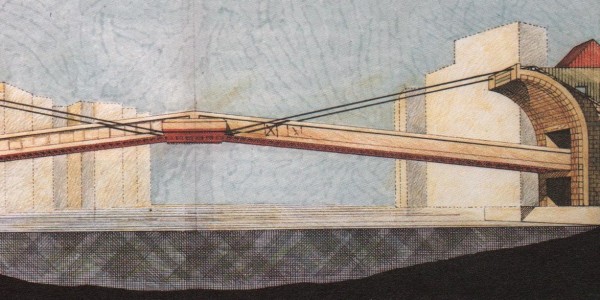

A metà strada tra la categoria del monumento e quella della passerella si pongono almeno due progetti di grande qualità formale: quello di Abraham e quello di Nino Dardi. Il primo, macchina minacciosa e inquietante è la monumentalizzazione di un tema: quello del ponte apribile che ha il suo archetipo veneziano nel quattrocentesco ponte di Rialto e in quello sopravvissuto assai più a lungo che si trovava all’ingresso dell’Arsenale (dove è stato sostituito da uno in tutto simile ma non più apribile).

Abraham ha affrontato il tema con tutta la sua bravura e il suo eversivo egocentrismo, ignorando di proposito la delicatezza dello scenario in cui il ponte dovrebbe inserirsi, ma avendo ben presente quella legge di necessità della forma che contraddistingue grandi monumenti del passato.

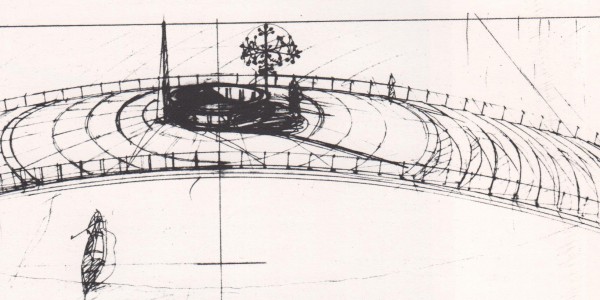

Partecipe di quel carattere di macchina umanistica, che scaturisce dai disegni tecnici di Leonardo da Vinci, il progetto Dardi sembra segnare una svolta nel lavoro del suo autore dimostrandolo capace di assorbire dalla storia nutrimenti senza più il filtro strettissimo della assoluta purezza e di liberarsi dal culto esclusivo dei volumi chiusi per indagare, attraverso la trasparenza e l’intreccio, la densità dello spazio, e soluzioni minimalistiche, che rimangono fedeli al tema della passerella senza ambizioni monumentali, colpisce per la laconica chiarezza il progetto di Polesello, per la proprietà dei segni selezionati, quello del gruppo Caprini per l’allusione al tema architettonico del timpano spezzato e per la citazione assai appropriata dei piloni cilindrici di legno.

Ai 2 estremi, rispetto alla tematica dell’inclusione e dell’esclusione, i due esempi più convincenti di passerella ci sembrano quelli di Schupp e di Cellini; insieme a quello di Venturi più adatti forse a passare dalla realtà polemica del disegno alla realtà concreta del costruito. Schupp, punta sulla riduzione al minimo dell’ingombro visivo e lo salva dalla soluzione tecnicista il risvolto iconico della gondola rievocata attraverso la tecnica delle fasce parallele l’emergenza di una sorta di carena centrale.

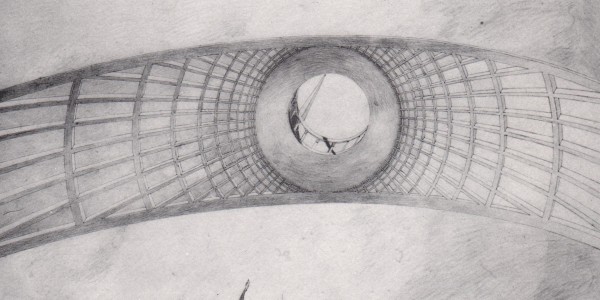

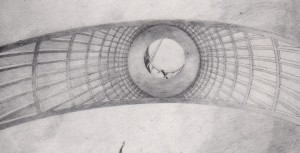

Se la grande intuizione di Schupp sta nel tener conto che a Venezia i ponti si osservano soprattutto da sotto e che in questo voyeurismo collettivo poteva cogliersi lo spunto per una interpretazione poetica del tema, va riconosciuto che, sotto questo aspetto, va ancora più in là il progetto di Francesco Cellini.

Tagliando coraggiosamente con due piani paralleli una cupola simile per dimensione e disegno a quella romana del Pantheon ed analogamente dotata di un grande foro alla sommità, Cellini e Morabito hanno felicemente risolto due problemi cardinali del tema: l’ottenimento del minimo ingombro visivo, per salvare la continuità della scena urbana e l’invenzione di un segno adeguato a rappresentare lo spirito del nostro tempo, nel doppio senso della gelosa autonomia del nuovo e dell’infinito amore che ci lega alle testimonianze del passato, attraverso l’immagine della città.

Sobria ed essenziale, quanto basta per essere orecchiabile come il ritornello di una canzone, questa idea di ponte ha la forza di una grande invenzione urbana, l’ha nella invenzione di un suolo che, come una vela gonfia d’aria, si inflette, nella inedita proposta di una centralità espressa dal foro e dai gradini concentrici, nella immagine di interno sezionato che propone all’osservatore dal basso, nella magica discrezione infine dell’attacco a terra di magistrale eleganza.

Quanto ho osservato fin qui servirà di base a una riflessione conclusiva. Il lettore mi perdoni se gli ho dato l’impressione di volerlo trascinare verso l’obiettivo della classificazione.

Le classificazioni valgono come strumenti di lavoro o, meglio ancora, come la scala di cui parla Wittgenstein, che va buttata subito dopo averla utilizzata per non gravarsi di un inutile peso.

Se l’architettura è fare e far bene, offrendo soluzioni corrette a problemi concreti, il lettore potrà scegliere a questo punto tra gli esempi citati e quelli taciuti per incomprensione o ignoranza, dando poi la palma a quello che ritiene il migliore.

Che se però l’architettura è oltre a questo anche conoscenza e quindi critica, comprensione ed espressione del presente, allora forse la palma andrà data al progetto di cui fin qui non abbiamo parlato, proprio perché (difficile da classificare e giudicare) più di ogni altro agisce sulla facoltà di riflettere, quello di Robert Venturi che giustamente Aldo Rossi ha voluto porre ingigantito sul rovescio della parete d’ingresso della mostra.

Più che un progetto quello di Venturi è infatti un pensiero critico espresso con i mezzi dell’architettura, un pensiero profondo espresso con forme banali e quasi volgari, una macchina per pensare che mentre abbassa l’architettura, spogliandola della sua nobiltà, al rango di un mezzo di informazione, la esalta facendoci capire che essa, qualunque cambiamento subiscano i suoi statuti può dire sempre la sua ultima parola.

Venturi minimizza il problema del vecchio e del nuovo ponte, non si presta ad essere intrappolato nella polemica se è meglio conservare o sostituire.

Il ponte – sembra voler dire il progetto di Venturi – non è quello fatto di legno o di ferro ma quello fatto di raggi luminosi che colpiscono i nostri occhi e spesso rimbalzano sui nostri occhi. Il vecchio ponte può rimanere, persino potrebbe rimanere il secondo ponte costruito accanto al primo per smontarlo e sostituirlo con una sua copia infedele.

A confronto con Venezia la nostra epoca può lasciare un segno senza intenti epici, senza ambizioni costruttive.

Quello che conta è esprimere l’ascolto, la capacità di capire e di proteggere ciò che è importante per noi. Come tutti i progetti arrivati ed esposti, alla Biennale il progetto di Venturi è una “offerta architettonica”, un dono, un atto di riconoscenza e di amore, ma com’è di un sano e costruttivo pessimismo è anche un atto di umile ossequio alla forza della architettura che, anche in tempi grami, non cessa d essere strumento di conoscenza e ci aiuta non solo a leggere nella storia, ma a fare la storia.