Gli splendidi relitti dell’era della macchina

Ormai questo gigante futuribile, che ha esaltato e commosso i nostri nonni ed i nostri padri, è oggi — in tempi di diaspora urbana —, malgrado Marina City e il John Hancock Center, solo uno splendido relitto da confinare nella galleria degli archetipi dell’età delle macchine, propria come accade per il protagonista di una “saison” di palcoscenico ormai lontana che è lecito rivisitare solo nello spazio magico di un affettuoso revival per amatori.

Il colosso anni Venti, alto trecento metri, l’antropofago minaccioso — come il gigante di Goya — che premeva ed incalzava sulle spalle e sul collo è ancora un immaginifico Corbu che ce ne offre la felice immagine letteraria— è ormai per noi in definitiva solo un Golem buono di cui conosciamo acciacchi, disturbi caratteriali e la formula magica per disinnescarne la carica vitale.

Dopo il salutare intervento di spiritosi esorcisti (non tanto Loos, del quale si è ora riscoperta la imbarazzante seriosità e “pateticità”, quanto piuttosto operatori caustici che sono finalmente riusciti a farlo sorridere) il gigante ha perduto l’ultimo filtro distanziatore, quel classico anello di nubi che — almeno etimologicamente — lo allontanava dal “suo” pubblico popolare per proiettarlo decisamente nella stagione senza tempo del mito.

Così la « montagna disincantata » finalmente si concede ai filologi ed agli analisti che professionalmente e cinicamente la vivisezionano senza più ombra di romantici cedimenti e di impacciate velature psicologiche. La salutare “froide raison” della critica ovviamente non può che essere — per definizione — insensibile a suggestioni allegoriche, fossero pure allettevoli « remitizzazioni razionali» (Garroni).

Eppure ancora nel dopoguerra, senza pretendere di coinvolgere i letterati, sempre più disposti, per mestiere, alla commozione spicciola e all’indulgenza sentimentale sia nel caso in cui rivivano un’esperienza personale, sia che la fingano (l’America di Pavese), era quasi impossibile sottrarsi al fascino indiscutibile di « palazzi incantati, e torri incoronate di nuvole ».

Sono queste le sorprendenti parole di quello stesso Mumford che pur condannava a dito l’assurda “vanity fair” emulativa del Loop o della Downtown — che danno corpo alla « visivamente miracolosa montagna di edifici » che segna « l’apice dell’architettura romantica ».

Che la storia del grattacielo americano, poi, in pratica, risulti « la storia di uno stretto rapporto fra innovazione tecnologica, innovazione strutturale e innovazione a livello di organismo » nella quale — fino al concorso per il Chicago Tribune almeno (che poi coinciderebbe con l’impasse degli anni Venti) — restino nettamente subordinati rispetto agli altri gli specifici problemi di linguaggio e più in generale del suo “aspetto formale”, è la conseguenza di una peraltro immediata e superficiale suggestione storiografica (e si vede ad esempio la voce ingegneresca della Treccani, compilata in piena “golden age” (1933) da uno strutturista indiscutibile come il Santarelli e dall’allora giovane “ingegnere” Adriano Prandi, scandita da continui ammiccamenti “professionali” di marca utilitaristica, fin dal tranquillante esordio: « alla costruzione dei grattacieli si ricorre quando è necessario aumentare l’utilizzazione di area fabbricabile»).

Non sembrerebbe allora aver molto senso il ricorso ad un sofisticato « lucido distinto, tra diversità che sfuggono ad ogni controllo di misurabilità (e dunque anche alle proporzioni ed ai canonici rapporti della tradizione disciplinare), destinate comunque ad un uso e ad una percezione distratta, ed « oggetti architettonici (quali, ad esempio, gli edifici di Richardson) in cui il valore del linguaggio riacquista in pieno la propria autonomia, in quanto separati dal contesto della “città del lavoro” ». Come se realmente esistessero contrapposte una città del lavoro linguisticamente sterilizzata (cioè depurata da devianti e inutili indulgenze sovrastrutturali) ed una città delle belle forme, naturalmente borghesi, nella quale il designer come demiurgo possa gioiosamente sbizzarrirsi come Lucignolo nel paese dei balocchi.

La nuova liturgia industriale delle cattedrali del progresso Il capitolo degli “skyscrapers”, che è poi la cronistoria di un “effort” di poco più di cento anni di sperimentazione Usa, da lord Buffington e le Baron Jenney fino agli epigonici esiti sparsi nel mondo, resta soprattutto l’autoritratto ottimistico di un modello di società industriale in marcia, oggetto culturale di identificazione per il capitalismo in sviluppo, e dunque uno dei simboli più “toccanti” delle sue « magnifiche sorti e progressive ».

Il suo prototipo più legittimo lo troviamo già implicito in quella celebrata « cattedrale del progresso» e «tempio» dell’operosità che è il Crystal Palace, in cui l’idea- forza che esprime la nuova liturgia industriale è costituita appunto dalla felice invenzione del transetto cultuale (assente nel primo progetto di Paxton) e più esplicitamente nella sua ri-conversione — proposta nel 1854 — in un edificio a torre alta mille piedi che estrinsecamente pare trascrivere ed amplificare modelli d’assemblaggio costruttivi tradizionali, esaltando le possibilità iterative del binomio colonna-trave, già anticipati del resto dal Filarete nei suoi labili castelli di carte trionfalistici per lo Sforza.

Del resto nessuna struttura alla pari del grattacielo (quasi Colosso dai piedi d’argilla) possiede in sé tanto evidente il principio della sua stessa rovina: come la torre di Beckford costruita e crollata tre volte ma alla fine autoarcheologizzatasi per abbandono, proprio come voleva il suo architetto che fin dall’inizio avrebbe appunto desiderato progettare un falso rudere di castello, così lo stesso progetto di Mies per la Friedrichstrasse — perfettamente sincronico al concorsone del Chicago Tribune (1922) — è innanzitutto un oggetto archeologico anticipato.

Mies coglie con la sua proposta (la pianta del piano tipo è una sezione anatomica, una specie di arto sezionato) il principio motore, l’idea forza essenziale: l’ideologia tecnologica che è alla base del grattacielo e viene esaltata evitando di occultare i suoi stessi attributi essenziali (l’arditezza tecnica, il virtuosismo impiantistico, la sfida alle leggi statiche, ecc.).

La conseguenza di questa considerazione è un incantato tutto-trasparente (« possiamo vedere più chiaramente i nuovi principi delle strutture quando usiamo il vetro al posto dei muri esterni», commentava Mies) che può essere letto come un congelato non-finito di cantiere, ma che piuttosto mi piace pensare come la prefigurazione della sua futura ruderizzazione. Il grattacielo di Mies sta così all’immagine tradizionale come la lastra radiografica sta al soggetto ritratto, come proiezione anticipata cioè di una delle ultime fasi.

Le torri di Babele e la sfida alle leggi cosmiche

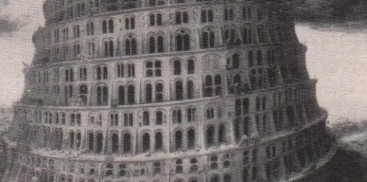

E’ appunto un tale principio che accomunava, se non mi sbaglio, l’ideale sequenza “in regress” delle due torri di Babele dipinte da Breughel, cosi erose, scarnificate, caotici ammassi antistrutturali, sfuggiti al controllo del politico e del tecnico, che galleggiano in uno spazio plumbeo, greve, inquietante, carico di germi distruttivi.

La storia dell’architettura, si sa, è strettamente legata all’evoluzione delle tecniche costruttive; senza pretendere di forzare i termini di tale constatazione in senso positivistico come volevano i padri dell’identità forma-funzione, ciò ovviamente appare tanto più vero per la storia dell’edificio alto, la quale si è costantemente identificata con l’avanzamento di un record in altezza.

Come il grattacielo americano, la torre degli antichi costruttori materializzerà pur sempre un prodigio delle tecniche (dei materiali componenti e del modo di assemblarli) ma innanzi tutto rappresenterà un’idea fissa, quel ricorrente mito disciplinare che si traduce nella sfida ad oltranza alle leggi cosmiche e agli stessi principi di gravità (dove il sogno dell’architetto interpreta, e materializzandola appaga, un’attesa popolare, un’aspettativa di ogni tempo).

Il fuori scala inesorabilmente coinvolge, soggioga, anche come semplice evento. Ma prima di tutto ogni fuori scala è un pensiero, un segno simbolico distintivo che neppure richiede, per comunicare, di porsi nella realtà fisica come oggetto effettivamente costruito.

Storicamente un tale oggetto, per aver effettiva presa come totem, come icona simbolica, doveva necessariamente imporsi come un unicum, sia che si trattasse di un puro “transfert” filosofico-allegorico come la torre di Ectabana del pensiero ermetico o della città del Sole campanelliana, sia che materializzasse una summa enciclopedica (come il campanile di Giotto) o agiografica (come la colonna Traiana), sia che esemplificasse — a seconda dei casi — una “macchina” cosmologica (come il Settizonio o il campanile di Pisa), un faro (come la torre dei Venti di Atene o di Livorno) o un osservatorio astronomico.

Le architetture impossibili: monumenti sociali all’inutile.

Sono proprio questi ultimi casi quelli che più si annunciano stimolanti alla rilettura: in realtà tanto abbondano le ricerche sulle architetture “razionali” (reali e possibili), altrettanto è disertato il quadro delle architetture “impossibili”, le quali rappresentano il progetto imprevedibile, “assurdo”, si dice, dell’autoappagamento di ingegnosi “visionari”.

Il fatto è che siamo talmente abituati a considerare interrotta la continuità storica del progettare da ritenere irreversibilmente tranciato il filo ombelicale che lega il recente capitolo dei trionfalistici autosacramentali della city ai loro assai più intellettualizzati antecedenti (di pietra o semplicemente “sur papier”), da non essere sfiorati neppure di rimbalzo dal problema di quante gocce di sangue effervescente di un Beckford o della seriosità folle di un Kircher siano giunte, per legittima via di lombi, agli efficienti “businessmen” di Chicago o di New York, in apparenza così costituzionalmente lontani da improduttive suggestioni fabulistiche o, peggio, mitologiche, a stimolarne il reciproco spirito di emulazione e ad accendere di segrete proiezioni e commozioni gli schemi culturalmente assai piatti delle loro architetture di servizio.

Una delirante allucinazione da iniziati ha continuamente “visto”, ri-descritto e, magari, direttamente costruito fabbriche megalomani, monumenti-sacrari all’Inutile, che celebrano il trionfo dell’Illogico, del Fuori Scala, del Gran Gusto, del Surplus.

Così dal fanatismo di un eccentrico come Beckford, che proietta in cielo una incredibile affermazione del culto della propria personalità, nascono delle singolari “architectures parlantes” che meriterebbero maggiore riconsiderazione: in effetti per lo psicanalista l’irrequieto costruttore di Fonthill Abbey potrebbe essere un paziente eccellente.

E’ lui che per festeggiare i suoi ventun anni non ha perplessità ad ordinare la rimozione di un simbolo oppressivo dell’infanzia come la casa paterna per realizzare quel mitico scalone “trompe l’oeil” «che dall’alto pare il pozzo delle piramidi e dal basso si perde nella nebbia, conducendo ad una serie labirintica di appartamenti »; ed è appunto in questa cornice sovradimensionata, opulenta che, in tre giorni e tre notti di febbrile creazione, nasce il “Wathek”, un voltairiano Zadig rovesciato e proiettato nel mito, la storia cioè del viaggio infernale (che anticipa la «Saison» di Rimbaud) di un Califfo che inizia appunto con la costruzione di una torre di undicimila scalini, eretta per osservare da vicino il moto dei pianeti e per “consultare” l’armatura delle sfere celesti. Siamo, prima che in un legittimo clima neo-gotico, in pieno “revival babelico”: del resto il suo incontro con l’indaffarato architetto Wyatt parte proprio da un atto emulativo, anzi dalla volontà di stabilire un nuovo record personale, con la commissione dì una torre più alta di quella stessa della cattedrale di Westminster, con rampe abbastanza ampie e resistenti che la possano percorrere almeno tre pariglie di cavalli.

La demolizione del mito babelico La singolare richiesta ricorda molto da vicino una delle quattro prove escogitate dal Kircher della sua «Turris Babel sive Archontologia» (1679) per dimostrare “scientificamente” l’impossibilità che la mitica torre raggiungesse la luna.

Se trentamila cavalli facevano la spirale, trascinando materiali per l’avanzamento del cantiere — nel tempo di 800 anni la torre non avrebbe potuto raggiungere il suo apice.

La demolizione del mito babelico da parte dell’imperturbabile gesuita si fondava del resto su una specifica prova di gravità e di perdita d’equilibrio per il peso proprio (ricordiamo tutti il suo paradossale, splendido disegno ariostesco “di prova”) e su altre due semplicissime constatazioni, una di mancanza di tempo (se per i 3.426 anni indicati nei testi avessero lavorato di continuo 4 milioni di uomini e la torre fosse progredita in altezza di un giro di un miglio alla settimana, la torre in tale tempo non avrebbe potuto esser finita) ed una di mancanza di materie prime (se tutti i materiali necessari fossero stati trasportati sul luogo, né sarebbero bastati i legni per far cuocere i mattoni, né ci sarebbe stata sufficiente argilla o acqua per soddisfare alle esigenze del cantiere).

Quando Kircher rivive con pignolo “realismo” il presumibile processo di costruzione della Torre ci fornisce non tanto un dotto saggio mitologico-biblico quanto una avvincente descrizione, e peraltro credibilissima, di un cantiere tecnologicamente avanzato dei suoi giorni per l’edificazione di una fabbrica colossale.

Poiché nella Bibbia è già tutto in dimensioni da “superman” (Nembro, il costruttore della Torre sarebbe vissuto 235 anni, ma ne avrebbe impiegati solo 20 per realizzare la Torre) non è da stupire che nella ri-descrizione l’allegoria morale biblica subisca una enfatica amplificazione, rispetto alle deludenti impronte di fondazione della Ziggurat ritrovata dagli archeologi a Babilonia.

Per le sue “dimensioni” si potrebbe tracciare così un diagramma cronologicamente crescente prendendo in considerazione le ridescrizioni che della mitica torre sono state fatte, appunto da Pirro Ligorio a Brueghel, a Kircher.

L’età tecnologica e il mito millenarista

Il fatto è che le cose presenti — scriveva il Tassoni nel suo «Paragone degli ingegni antichi e dei moderni» — « noi le vediamo con le imperfezioni che hanno e con quelle che l’invidia ritrova, ma le antiche perdute noi le stimiamo a doppio di quel che furono, perché i loro mancamenti non si possono vedere, e le lodi sono state aggrandite da gli scrittori, con pompe di parole affrettate».

Ma nessuna descrizione si impone, per fantarealismo, quale quella che ancora Kircher dà della nuova torre ottozonia alta un miglio (ecco un dato ricorrente nella letteratura visionaria) « pariter admiranda, et prodigiosa magnificentia » che avrebbero realizzato, cent’anni dopo — brod, Nino e Semiramide, a Babilonia sullo stesso ceppo e vestigia della prima.

Se la torre di Nembrod era nata per far fronte a specifici problemi demografici di sovrappopolazione e sovraffollamento questo suo parimenti presunto figlio legittimo si identifica in una torre dei servizi collettivi, in un contenitore panoramico, dove la salita per una ampia rampa a spirale attrezzata di sedili, permette di godersi — ecco la scoperta del paesaggio — il panorama del territorio fino all’orizzonte, mentre al suo interno sono realizzate sale per assemblee («conclavium recessus »), mercati («annonas ») e ampi spazi per archivi.

Non è difficile identificare in questo prototipo ideato dalla fervida fantasia del celebre gesuita il modello della casa della cultura o della “maison du peuple” per eccellenza.

E’ stato detto che con il naufragio del Titanic (1912), questa “city beautiful” galleggiante che materializza l’arca di Noè della civiltà tecnologica, si chiude un’era, quella delle fiduciose certezze nell’idea di progresso.

In effetti lo scontro frontale fra l’iceberg, il colosso della natura, e il prodigio tecnologico (nel quale quest’ultimo soccombe) sembra sceneggiare un’antica profezia biblica o riprodurre un mito.

Il fantasma di Nembrod e l’inquietante immagine della sua torre in frantumi, sembra dunque pesare ancor oggi — come ben sanno i produttori cinematografici del filone dei disastri Kolossal, da «Terremoto» a « L’inferno di cristallo », sulle sicurezze tecnocratiche ostentate dalle opulente cattedrali di cristallo e sul loro ingenuo pubblico.