L’architettura italiana tra le due guerre appare divisa tra un avanguardismo falsamente radicale e un ritorno al classicismo sempre più retorico. Rari ed improntati ad una concezione autarchica della cultura i rapporti e gli scambi con le scuole di architettura straniere.

Nel 1922, in occasione del concorso indetto dal «Chicago Tribune» per il progetto della nuova sede, la partecipazione italiana, affetta com’è da un eclettismo provinciale e di maniera, mostra la propria marginalità. Banali ed ammalati di provincialismo i progetti di Piacentini, destinato a diventare uno dei più arroganti e grossolani rappresentanti dei fasti « imperiali » del regime. Elemento anomalo, all’interno della generale miopia della cultura italiana del tempo, il milanese Portaluppi, uno degli interpreti più attenti della nascente cultura mitteleuropea e cosmopolita, deputata a soppiantare l’ottusa e saccente tradizione della Roma clericale e mussoliniana.

A partire dal 1930 si fa sempre più vistosa la presenza del regime fascista, ma contemporaneamente cominciano a sorgere i primi segni di una profonda crisi strutturale, che culminerà con la disfatta e lo sfascio del regime. Scacciate le nere immagini lasciate dal Ventennio, dilaga nel dopoguerra il « mito americano », accolto ingenuamente con acritico entusiasmo. Toccherà a Vittorini nel « Politecnico » smontare l’edificio del capitalismo americano, evidenziandone le matrici ideologiche e di classe. Contemporaneamente anche in America c’è già chi, come Henry Miller,scrive: « L’America non è sempre un paradiso », è la « galera del progresso ».

Sono ormai numerosi i contributi storici e critici che hanno affrontato il tema dell’architettura italiana tra le due guerre mondiali. Le diverse valenze culturali e strutturali che hanno indirizzato il fenomeno attraverso gli anni della maturazione e della esplosione del fascismo, sono state valutate nelle loro caratteristiche fondamentali da uno storiografia e da una critica affrancate finalmente dai toni polemici improvvisati e grossolani, caratteristici dei primi contributi degli anni Cinquanta. Si è andato così delineando un panorama di situazioni e di fatti tutt’altro che omogeneo ove, alla talvolta angusta dimensione degli argomenti fa riscontro, sovente, una conflittualità, magari contraddittoria, ma ricca di spunti e di occasioni.

Dalla confusa ideologia del primo dopoguerra, divisa tra le ambigue prospettive di un avanguardismo falsamente radicale e le già risorte fortune di un classicismo sempre più retorico, tra un’attenzione dei gruppi più progressisti ai fenomeni internazionali (in particolare alle esperienze socialdemocratiche berlinesi e viennesi) e le ambigue prospettive di una applicazione mediata dei risultati e dei metodi della “neue Sachlichkeit” alla realtà italiana, per finire nella catastrofica e farsesca esperienza “imperiale” che travolse definitivamente le false speranze del regime e di quella parte della cultura con esso compromessa, il panorama architettonico italiano, a parte rare eccezioni, più alla capacità trainante di una scuola o di un’esperienza collettiva e generalizzabile, pare soffrire, in generale, di una forma di “autarchia culturale” cui non seppero sottrarla taluni sporadici casi eccezionali.

E’ in questa situazione di complessivo sottosviluppo — ove accenti campanilistici e xenofobi grotteschi danno spesso la misura di un palese complesso di inferiorità facilmente verificabile anche in termini quantitativi e strutturali — che, non senza interruzioni, si delinea incerto e sempre sottinteso un rapporto tra la cultura italiana e l’architettura della città americana. E’ un rapporto complesso e difficile ove si intrecciano motivi contraddittori, quasi di odio e di amore al tempo stesso ove, allo scarto tecnologico e dimensionale, e perciò strutturale e culturale, di un confronto impossibile, si irride troppe volte in un elusivo riferimento ai fasti di una gloria civile e culturale tramontata da secoli se non addirittura da millenni. E’ la « borghesia stracciona » dell’Italia fascista, per dirla con Gramsci, che cerca giustificazioni e fragili ripari alla propria meschinità di fronte all’evidenza di fatti abnormi e collocati all’interno di un ben più ampio orizzonte di discorso strutturale e culturale.

L’eclettismo di maniera degli anni Venti

Così, le rare occasioni di confronto diretto si tramutano, per lo più, nella reale incapacità di cogliere i nodi problematici di un planeta interpretato solo sulla scia di una mitologia letteraria decadente e deteriore.

Quando, nel 1922, in occasione del concorso indetto dal «Chicago Tribune» per il progetto della sua nuova sede, gli architetti italiani si presentarono sulla scena internazionale, si ebbe la dimostrazione e la misura palese di una verifica e di un confronto. Così, all’interno della massiccia partecipazione di architetti di tutto il mondo, la presenza italiana, nella sua marginalità, offre lo spaccato di uno stato di incertezza ideologica e culturale che si dimostra incapace di superare le angustie di un eclettismo di maniera, sostanzialmente privo di idee.

Nel confronto poi con i professionisti americani cosi agguerriti e pragmatici, ed in fondo così realistici, la quasi totalità dei concorrenti italiani non riuscì a travalicare le angustie di un’accademia provinciale, riduttiva ed inibita. E, se possiamo convenire con Tafuri che nel suo complesso « l’intera partecipazione europea al concorso si rivelò incapace di adeguare le contrastanti ricerche di cui era testimonianza alle tematiche reali che si celavano dietro alle ambigue richieste formulate dal quotidiano di Chicago » dobbiamo altresì riconoscere in molti progetti, non italiani, una adesione vitale e progressiva ai termini di una problematica specifica, radicata in modo non elusivo alla cultura ed alla prassi di una architettura profondamente rinnovata. Basti qui il riferimento alle esperienze costruttiviste e neoplastiche di alcuni, alle esperienze espressioniste o al maturo eclettismo di altri, per verificare, in sintesi, lo spessore di una esperienza, magari disomogenea, certo “fuori scala” rispetto alle richieste del mercato americano, ma di cui certo non può sfuggire il significato e la portata sicuramente positivi.

Certamente « alle false certezze americane avanguardie e retroguardie europee sanno rispondere per ora solo con un confuso dibattersi fra incertezze palesi; l’America vista dall’Europa appare, da questi progetti, un mito letterario, più che una realtà strutturale », ma non va d’altro canto sottovalutato il senso trainante che il dibattito europeo tra le due guerre avrà, anche e soprattutto, nei riguardi dell’esperienza statunitense.

I progetti italiani partecipanti al concorso vanno comunque analizzati attentamente proprio per coglierne i motivi di contraddizione e per metterne a nudo le caratteristiche complessive.

I vari edifici presentati, a parte le due eccezioni di quello del napoletano Tricomi e del romano Vago, che fanno riferimento ad un generico purismo di marca espressionista, non sembrano capaci di abbandonare il cliché di una visione accademica della realtà architettonica ancora al di sotto dell’eclettismo internazionale; inoltre tutti appaiono in certo modo incapaci di cogliere la “dimensione reale” della città americana e della sua domanda in termini di architettura. Così, Boni, Pino e Galiffa nei loro faticosi montaggi monumentali e classicheggianti i primi due secondo un ipertrofico modello di “palazzo” borghese, il terzo nell’esasperata vacuità di un “pastiche” alla Sacconi direttamente inerente alle architetture del Vittoriano, danno la misura di un fraintendimento scalare e strutturale. Ancora scolastici e provinciali, forse toccati da un’ironia frustrante e carnevalesca, i progetti di Guerriero, di Scarzella-Caselli e di Piacentini, costruiti secondo un meccanico ed acritico montaggio stilistico i primi due, nei termini di un arrogante e banale semplificazione, tutta romanesca, del tema l’ultimo, quello di Piacentini, del quale occorre studiare le caratteristiche intrinseche del progetto, quanto per le “fortune” future del progettista che, da li a pochi anni, diventerà uno dei più grossolani interpreti delle glorie “imperiali” del regime. In certo modo esemplare della miopia culturale dell’Italia degli anni Venti, la risposta dei concorrenti al concorso per il grattacielo del «Chicago Tribune» non fu comunque un caso isolato od un casuale “incidente”. Appena due anni più tardi, infatti, in occasione dell’Esposizione di Architettura di New York, promossa nel 1924 da varie associazioni professionali statunitensi, l’Italia si offri al giudizio internazionale autopresentandosi attraverso le sole riproduzioni “in rilievo ed in fotografia” del monumento a Vittorio Emanuele in Roma « al fine di rappresentare — cosi fu motivata tale scelta — la produzione ufficiale e di affermare la tradizione classica (che così alti valori ha ancora nei paesi anglosassoni) ».

Un’eccezione: il milanese Portaluppi

Se questo era, pertanto, il livello di un rapporto ufficiale ipocrita, perché privo di radici affondate nella realtà strutturale delle due culture al di qua e al di là dell’Atlantico, non mancarono, peraltro, casi sporadici legati al bagaglio dell’esperienza personale di alcuni architetti, capaci di interpretare con impegno e consapevolezza i termini difficili del confronto. Tra questi, il caso di Portaluppi, brillante testimone dell’eclettismo milanese, tra i più sensibili interpreti, fin dai primi anni del secolo, di quel clima mitteleuropeo e cosmopolita che doveva fare della Milano industriale l’alternativa “culturale” alla ottusa e burocratica saccenteria della Roma clericale e mussoliniana.

Il suo progetto di « grattacielo per la S.K.N.E. Company » di New York, pubblicato nel 1924, infatti, pur nelle vistose e sottolineate ingenuità tipologiche e strutturali, ben si riconnette, prevenendolo di taluni lustri, e attraverso le evidenti “memorie” futuriste e costruttiviste, ai motivi di un internazionalismo di marca razionalista che tanta parte avrà poi nella costruzione della città moderna americana. E tanto più atipico appare il suo ruolo quando lo si consideri nel contesto della critica “ufficiale” la quale, presentando quel progetto, non seppe fare di meglio, sottolineandone il lato più artificioso e certo meno convincente, di scrivere: « …audacemente (Portaluppi) campa nel vuoto il grattacielo, appoggiandolo a quattro massicci piloni angolari, egli non fa in fondo che attuare ed esprimere monumentalmente gli stessi principi statici che reggono la cupola di S. Pietro… ».

La Mole Littoria di Palanti

Figura atipica e relativamente marginale del dibattito di allora, un altro architetto italiano, Mario Palanti, si trovò, in certo modo, ad interpretare questo latente rapporto Italia-Usa, o meglio, Roma-New York, in maniera tanto occasionale ed equivoca quanto per noi, oggi, illuminante e significativa.

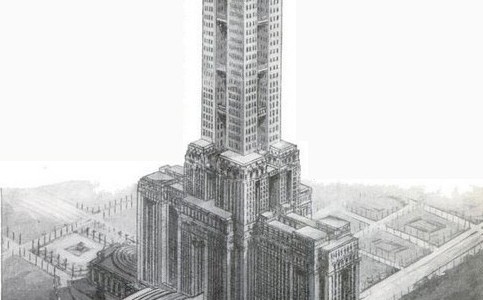

Personaggio caratteristico del trasformismo e della non certo rigida moralità ideologica e professionale allora imperante (siamo nel 1924, ad appena due anni dall’avvento ufficiale del fascismo), accademico di S. Luca, professionista di un certo livello, attivo specialmente in America Latina, intitola, ad evidente scopo pubblicitario e promozionale, una prima raccolta di opere “al Duce” e, due anni più tardi, progetta un edificio dal nome magniloquente di Mole Littoria, di cui ci pare interessante documentare l’evoluzione.

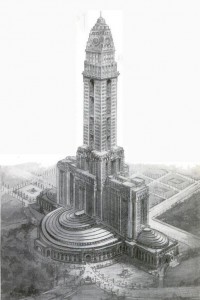

Nel passaggio dalla prima all’ultima versione della Mole possiamo assistere alla maturazione, o meglio, al consumo di una immagine mitica, quella del grattacielo, che sinteticamente comprende un giudizio e una proposta e mostra, attraverso la trasformazione del prototipo secondo un’ottica riduttiva ed aberrante, tutte le angustie culturali del momento e ne mette a nudo le contraddizioni e la falsa coscienza.

La prima versione dell’edifico, che risale al 1924-25, costituita da una torre centrale contornata da una serie di volumi voltati che inglobano grandi spazi pubblici, ben si rapporta ad una certa visione internazionale sul tema del “grattacielo” quale emergenza urbana eccezionale e, se certo non trova i motivi di una oggettiva coerenza strutturale in termini economici quale il modello americano poteva offrire, certo precede significativamente di parecchi anni il modello dei grattacieli della Mosca staliniana, al quale motivi di ordine simbolico, propagandistico e rappresentativo paiono di certo riferirlo.

Se poi rapportiamo le caratteristiche emergenti del progetto al livello medio dei progetti presentati, appena tre anni prima, al concorso di Chicago, il lavoro di Palanti si distingue per il suo accentuato realismo e per la non certo comune — almeno per gli architetti italiani — capacità di affrontare un tema cosi “diverso” dalla corrente pratica professionale.

Testimone ed interprete di un ormai diffuso “mito di New York”, Palanti in quel progetto sembra voler riscattare, sulla scia dell’avvento recente del fascismo, in chiave metaforica e traslata, il ruolo subalterno dell’Italia in campo internazionale (si ricordi che ancora in quegli anni centinaia di migliaia di proletari disoccupati abbandonavano le regioni più povere della penisola, costretti dalla fame e dalla miseria, per emigrare negli Usa). Egli assume così a simbolo di un presunto rinnovamento nazionale, proprio l’esempio più tipico e caratteristico di quel mondo cosi distante, non solo in termini geografici, visto ora come la “terra promessa”. Ridotto alla dimensione di feticcio, simbolo dell’America opulenta e di New York in particolare, il grattacielo viene riproposto quasi ad esorcizzare, nella sua iperbolica monumentalità, quel complesso di inferiorità che l'”Italietta” mussoliniana non riuscirà mai a scrollarsi di dosso.

Le elaborazioni successive sul tema della Mole Littoria ben testimoniano poi, attraverso l’innesto di motivi desunti dal folklore monumentale e piranesiano del pompierismo accademico, l’incapacità reale di operare una “riduzione” architettonica se non in termini antistorici ed anacronistici. Cosicché, nel presentare ufficialmente il progetto i “critici del regime” non sanno far di meglio che esaltarne i motivi di “originalità” e di “differenza” dal prototipo cosi palesemente citato, perdendo di vista, secondo la più vieta ottica idealistica, proprio il significato più originale di quell’opera: « Non siamo di fronte all’abusato schema dello Sky-Scraper americano che è in prevalenza un enorme parallelepipedo. Qui, invece, il parallelepipedo costituisce la sola torre, ed essa elevasi su di un gigantesco palazzo ai cui lati minori si appoggiano le curve di esedre e di altri elementi proporzionatamente grandiosi ».

Le prime polemiche

Nell’euforia acritica e nella corsa al gigantismo monumentale-speculativo, non mancarono però appelli alla ragione, dettati da una più meditata lettura dei fenomeni, delle cause reali, dei loro effetti. E se in questa polemica i motivi addotti dagli accademici più incalliti ancora ci meravigliano nella loro cruda, desolante schematicità, d’altro canto si fa strada un atteggiamento più maturo di quanti ai termini di una polemica campanilistica contrappongono le ragioni più autentiche della storia e del costume. Così Gustavo Giovannoni, riaprendo nel 1926 la polemica aperta da Piacentini in occasione della sua cocente sconfitta di Chicago, scrive che: «Ormai la questione dei grattacieli si avvia tra noi a quesiti contingenti perché la moda (artificiosa come tutte le mode) tende dalle città americane, ad estendersi alle nostre vecchie città europee; non tanto perché se ne senta il bisogno, ma perché spesso da noi, un po’ provincescalmente, si guarda oltre oceano per avere la nota della “strenuous life” … lo Skyscraper non è un monumento e non va considerato coi criteri dell’architettura astratta, come una piramide od una cupola od un arco trionfale ma rientra nella categoria dell’architettura pratica… Orbene in questo campo dell’architettura pratica la prima revisione deve essere quella delle ragioni concrete a cui l’opera risponde… Gli Skyscrapers possono definirsi come una interessantissima ed ingegnosissima anomalia patologica della edilizia moderna…

Queste considerazioni si oppongono dunque al preconcetto, troppo frequentemente invalso, che tutto ciò che si produce nella moderna tecnica edilizia sia razionale ed opportuno e debba accettarsi come il portato di una civiltà dominante al cui progresso è vano opporsi; preconcetto che fa il contrapposto all’altro che vede tutto il bello in quello che ha prodotto il passato… ». Ci interessa cosi sottolineare come l’ipotesi giovannoniana, pur motivata, in generale, sul piano di un generico ambientismo e di una modellistica urbana di marca howardiana, si configurasse, allora, come una alternativa positiva al ben più cinico atteggiamento di Piacentini che, sotto una critica superficiale e solo apparente del fenomeno, per cui «non dovrebbero esportarsi i modelli americani in quanto, per ragioni estetiche queste nuove costruzioni (i grattacieli), che non potrebbero sorgere che nei centri, hanno carattere prepotentemente verticale — e quindi nordico — e non potranno non alterare la fisionomia antica delle nostre città…», propende comunque per un ritocco sostanziale dei regolamenti edilizi nel senso di una più disinvolta agibilità, in termini di speculazione, sulle aree centrali.

Abbiamo fin qui cercato di definire sinteticamente il clima che si era creato attorno al rapporto tra la cultura americana e quella italiana nel primo decennio successivo la grande guerra; nel periodo successivo, praticamente dal 1930 in poi, le cose sembrano cambiare in maniera piuttosto radicale.

Da un lato la presenza sempre più vistosa e prepotente del regime fascista, dall’altro i segni profondi di una crisi strutturale senza precedenti imposero un ritmo ed uno spirito differenti ad un rapporto che andava via via deteriorandosi sia sul piano economico che su quello politico.

L’architettura, e con essa, generalizzando, tutta la cultura italiana, si trovò ad agire in un contesto ove, ai sempre più difficili scambi con l’estero, faceva riscontro un attivismo autarchico su temi quasi sempre retorici e scarsamente impegnativi.

Il mito americano dissacrato nel « Politecnico »

Tra gli artefici più maturi di questa revisione critica la figura di Elio Vittorini si definisce per una consapevolezza ideologica e una finezza analitica senz’altro eccezionali. Il momento per un giudizio complessivo sugli USA gli venne dalla scrittura di l’Americana ove, proponendo le firme più significative della letteratura americana, egli definisce un quadro alternativo all’immagine che la cultura italiana che fino ad allora aveva delineato. Nelle traduzioni di Moravia, di Pavese, di Piovene, dello stesso Vittorini, le pagine di Melville, di Twain, di London, di Fitzgerald, di Faulkner, di Steinbeck, di Caldwell e di altri ancora inedite per il lettore italiano suonano talmente nuove e dissacrando cosi a lungo coltivato, da essere motivo di scandalo. Mettendo a nudo, con gli strumenti letterari che saranno fatti propri da tanta parte del “neorealismo” i lati meno noti e più contradditori della società statunitense, analizzando con rinnovata onestà le matrici umane alla base di una irta falsamente opulenta, il discorso iniziato da Vittorini si snoda con una lucidità che precorre i tempi e gli attira odii. Quando, finalmente, nell’immediato dopoguerra egli darà vita a Politecnicnico, il dibattito, già innescato in America verrà approfondito e troveranno definizione le matrici ideologiche e di classe.